生徒の声 (各委員会より)

1/30(金)【広報委員会】生徒会の部屋② だるまさんがころんだ

みなさんこんにちは!

いつも大忙しの生徒会のちょっとしたコーナー、生徒会の部屋をお届けします。

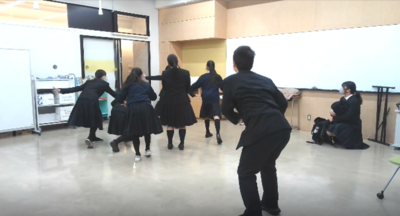

今回は、皆さんで「だるまさんがころんだ」を行っているようです。少し様子をのぞいてみましょう。部屋に入ると…

おお!早速楽しんでいますね!聞いてみると、「だるまさんがころんだ」を小学生以来、久しぶり行ったという声が多くあります。多忙な附属中生ですが、勉強するときには勉強する、遊ぶときには遊ぶというメリハリがあります。この写真では顔は見えませんが、皆さん最高の笑顔でした。

さて、みんなに親しまれている「だるまさんがころんだ」という遊び、皆さんは起源や歴史を知っていますか?「だるまさんがころんだ」と言われる理由には主に二つの説があります。

一つ目は「だるま」というのは基本的には起き上がっているものです。そのためもしかすると、いつも起き上がっている「だるまさん」も、誰も見ていない時にはコケているかも知れないという推測から、その姿を見たいと思い、このゲームを考案したとかしていないとか…。

もう一つの説は、ただ単に言いやすさを求めたためだともいわれています。実は「だるまさんがころんだ」という遊びはそこまで古い歴史はないようで、外国から伝わってきたともいわれています。実際外国にも似たような遊びはあり、その時の掛け声は「1、2、3、○○!」で、○○にはその国々の言葉があります。香港だったら信号機、フランスだったら太陽などの掛け声が入ります。国ごとに特徴があっていいですが、そう思うと、日本の「だるまさんがころんだ」という掛け声はだいぶ変わっているのかもしれません。

また日本の中でも、「だるまさんがころんだ」ではなく全く違う掛け声をする地方があるようで、近畿地方では「坊さん(ぼうさん、ぼんさん)が屁をこいた」、宮崎県では「くるまんとんてんかん」などです。「だるまさんがころんだ」の面影もありませんが、地方や国ごとに特徴が表れる「だるまさんがころんだ」という遊びはとても面白いですね。

今回の生徒会の部屋では、「だるまさんがころんだ」の豆知識を紹介しました。皆さんも暇なときには挑戦してみるといいかもしれません。附属中生もコケることはありますが、だるまのように笑顔で起き上がれる強い人になることを願っています。

12/21(水)【広報委員会】生徒会の部屋

みなさん、こんにちは!

生徒会の部屋へようこそ!

附属中生といえど、いつでも勉強をして、仕事をして、というだけでは疲労がたまってしまいますよね。確かに、いろんなことから学びを得る、ということは大切です。

しかし、やるときはやる、休むときは思いっきり休む! このメリハリが非常に大事です。附属中に行くとずっと気を張らなければいけない、と怖がっている方もいるかもしれません。が、そうではない、ということをこの新コーナー「生徒会の部屋」で伝えていけたらな、と思います。

今回の生徒会のみんなはエクササイズをしたみたいです。ラジオ体操に近い感じですね。ラジオ体操は全身運動ですので、基礎代謝の向上や血行促進など、体にとってよい運動となるようです。また、エクササイズは、気分向上などの効果も見られるようです。ところで、ラジオ体操は第一と第二がありますが、何が違うと思いますか?実は、第一は「子供~お年寄り」向け、第二は「大人」向けに作られているようです。ちなみに、ラジオ体操は1928年から始まって、毎日朝7時から放送されたことで国民に一体感が生まれたみたいです。

そして、写真を見ていただければわかると思いますが、みんな笑顔です!全員が「生徒会の仲間」という点では変わらないため、先輩・後輩・先生関係なく体操して、最後にはみんなで称えあっています。附属中は生徒間も先生とも仲が良いんです!

やはり体を動かすことは大事!勉強中はずっと座っていますから、足に血液がたまってしまいます。座りっぱなしだな、と思ったらちょっとだけでも体操してみる、体を動かしてみるというのは良いことなのかもしれません!

12/23(火)【広報委員会】5期生 Science Field Work②

みなさんこんにちは!もうすぐ2025年も終わってしまいますね…。

そんな一年の終盤に差し掛かっている時期に、SFWの発表を行いました。

11月の秩父での実地調査だけではもちろん終わりません!

大ホールの広さや、みんなからの視線、不安などが相まって、想像通りものすごく緊張してしまいました。いままで頑張って調べてきたことを伝えることはできたと思いますが、チームワークや時間調整など、リハーサルの仕方の反省点がいろいろと見つかりました。また、ほかの班の発表を聞いて、長瀞の地形についての新たな見方の発見やPowerPointの見やすいまとめ方など、得るものがたくさんありました。今後の発表に今日感じたことを生かしていきたいと思います!

授業の最後に、一番良い発表ができていた班の投票を行いました。いったいどこの班なのでしょうか…

SFWを通して、仲間と協力することの大切さや、一つの目標に向かうことの楽しさに改めて気づきました。本当に良いSFWになったと思います!

12/22(月)【広報委員会】3期生 書初めについて

みなさんこんにちは。そろそろ2学期も終わり冬休みとなりますが、私たち3期生は国語で書初めに取り組んでいます。去年使った筆を洗わずに放置していた者も少なくないようで、カチカチの筆を書初め直前に洗った人は目にクマができていました。

3年生は「多様な思考」。この5文字を画仙紙にバランスよく収めるのがとても難しいです。全体を見ないと左右どちらかに寄ってしまったり、「な」が縦長になってしまって「思考」を書くスペースが確保できなかったりして、一人首を傾げため息をつきます。

そんな中でも全員が集中して自分の筆に向かっていました。1月には研修旅行も控えています。「多様な思考」を大切にして附属中生らしく過ごしていけるといいですね。

12/22(月)【広報委員会】3期生 個人探究について

皆さんこんにちは。もうすぐ2学期も終わりに差し掛かってきましたが、三年生は探究の課題に、焦りつつもそれぞれ勤しんでいます。

総合的な学習の時間の教科では、「個人探究」として、自分で持った疑問をアンケートや実験によって解決していく、という学習を行っています。特に他学年や高校生、外部の方々にアンケートを実施する生徒は2学期中に担当の先生から確認をいただく必要があるので、今まで作業をおろそかにしていた生徒はものすごい形相でPCと睨めっこをしています。

2学期の終わりまで一週間を切りましたが、彼らは無事に冬休みを迎えられるのでしょうか!? 以上、「3期生の探究について」でした!