保健室より

01/28(水)【保健室】川口市「学校保健優良学校」「学校歯科保健努力学校」に選ばれました!

先日(1月28日(水))、令和7年度川口市健康教育大会が開催され、校長および養護教諭が出席いたしました。本校はこのたび、川口市より「学校保健優良学校」ならびに「学校歯科保健努力学校」として表彰されました。

学校歯科保健においては、昨年度の「年間努力学校」に続き、今年度も受賞することができ、2年連続での表彰という大変喜ばしい結果となりました。

昨年度の受賞については以下のリンク先からご覧いただけます↓

今回の受賞は、生徒主体で取り組んでいる「学校保健委員会」の活動や、食育や歯科をはじめとする日々の保健教育に関するさまざまなプロジェクトにおいて、保健委員の皆さんが企画・運営を担いながら継続的に活動してきた成果でもあります。本校の特色である、生徒自らが健康について考え、発信し、実践につなげていく学校保健活動が評価されたものと受け止めております。

また、日頃から主体的に活動している保健委員の皆さんをはじめ、生徒・教職員の皆さんの日常的な健康づくりへの意識、そして本校の学校保健活動にご理解とご協力をいただいている保護者の皆様の支えによるものです。さらに、学校医・学校歯科医・学校薬剤師の先生方をはじめ、学校保健委員会等でご指導いただいた講師の皆様のご助言とご協力があってこそいただくことができた賞でもあります。この場をお借りして、関係の皆様に心より御礼申し上げます。

今後も、生徒一人ひとりが健康について主体的に考え、実践できる力を育てていけるよう、学校全体で学校保健活動の充実に取り組んでまいります。

02/03(火)【保健委員会】生徒集会発表 歯科・食育プロジェクトの振り返りと結果発表

2月3日(火)の生徒集会で、保健委員会は1・2学期に実施した「歯科・食育プロジェクト」の振り返りと結果発表、表彰を行いました。

~振り返り~

歯科プロジェクトでは、「なーす犬成長日記」というものを企画しました。保健委員の働きかけにより、保健委員以外の一般生徒が本プロジェクトの趣旨を理解した上でイラスト素材やアニメーション動画の提供・協力が得られたため、前回の歯科プロジェクトと比べて、参加状況が大きく改善されました。イラスト・歌・ダンスをつくってくださった皆さん、ありがとうございました。

しかし、実施時期が学校行事と重なり、あわせて体調不良者が増加する時期でもあったため、予定していた実施時期を変更せざるを得ませんでした。来年度は、実施時期(期間)について再検討する必要があります。

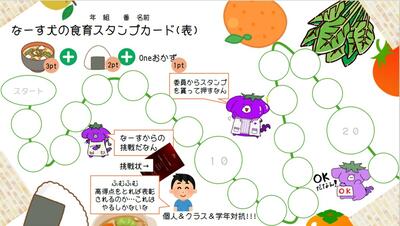

食育プロジェクトは、スタンプカードを活用して実施しました。スタンプを押すという目に見える仕組みにしたことで、生徒の意識向上が見られました。また、「+ONEおかず」やスープジャーの活用が広がったことを、成果として嬉しく感じています。

一方で、情報共有や呼びかけの面では課題も明らかになりました。今後は、全クラスでのホワイトボードの活用した告知や、ショートホームルームにおける呼びかけの強化を行っていきます。

~結果~

各クラスの「なーす犬」の成長具合は以下の通りです。

歯科プロジェクトの結果(学年対抗戦)は、

1学年優勝:1年3組、2学年優勝:2年3組、3学年優勝:3年1組

総合優勝:3年1組 という結果でした。

食育プロジェクトの結果(全校対抗戦)は、

第1位:1年1組、第2位:1年3組、第3位:1年2組

1~3位を一年生が独占する結果となりました。

特に優勝した1年1組は第2位との差を大きく広げる結果となり、大変すばらしいクラスでした!

今回のプロジェクトを実施するに当たり、保健委員に所属していない一般の生徒が自発的に企画運営に携わり、それぞれの得意分野を生かして協力してくれたことに、保健委員や保健委員の顧問の先生は大きな感動と感謝の気持ちを抱きました。附属中学校の健康づくりのために力を貸してくださった2名の生徒に「感謝状」を授与しました。

~今後に向けて~

今回の保健委員会の取り組みや、全校生徒の皆さんのご理解とご協力を頂いたことで成功することができました。今後も歯科と食育に関するプロジェクトを保健委員会は実施していきます。これからも皆さんのご協力を宜しくお願いします。

~発表した保健委員の感想~

今回の歯科・食育プロジェクトでは、保健委員以外の生徒からの協力もあったことから、附属中生のメンバーシップの良さがよく表れた取組となりました。ただ、発表時間の持ち時間の関係で、十分に伝えきれない部分があったのが悔しいです。協力してくださった生徒の皆さんに、今後の委員会活動で返していけるよう、今後の保健委員会活動(クラスの環境衛生管理など)を頑張りたいです。

今回、僕は本プロジェクトの企画から実施、振り返りまで、終始携わらせてもらいました。このような大きなプロジェクトは、たくさんの人の協力があって成り立っているということを身をもって体感しました。ご協力くださった皆様、誠にありがとうございました。自分のクラスは全員が意欲的に取り組んでくれて、とても嬉しかったです。惜しくも1位になることはできませんでしたが、1学期と2学期を比較すると、改善率はトップだったと確信しています。さらに、プロジェクト終了後には、バランスの良い昼食の摂取や歯みがきを習慣化する人が、自身も含めて多く見られるようになり、本プロジェクトの目的を達成することができたと感じています。これからもこの雰囲気を維持できるよう、より良い学校を目指していきます。

12/24(水)【保健委員会】2学年集会で「睡眠」について発表しました

学校保健委員会等で全校で健康について発表したり、学んだりするとき以外の場面でも、保健委員は活躍しています。2学期最終日の学年集会の中で、5分間程度、保健委員の発表の時間をもらうことができました。2学年の保健委員(6名)は話し合いを行いました。冬休み入る前に「生活習慣についての話を学年にしてみたい!」と意見が出たため、保健委員自身でテーマを検討し、「睡眠」を取り上げて発表することを決定しました。

発表内容は1年生が10月に実施した、学校保健委員会「心の健康教室」の保健委員の発表スライドを活用しました。本校の就寝時間と起床時間のアンケート結果を周知しました。また、平日は翌日の学校生活のことを考えて適切な時間に就寝し、起床する生徒が大多数なのに対し、休日は就寝時間も起床時間も遅くなる傾向がとても強いこと等を自分たちの言葉で伝えました。

眠れないと悩む生徒もいることから、アンケートで得られた「附属中生の眠れないときの対処方法」についても身近な工夫として紹介しました。

生活リズムを整えるためには「睡眠」が大切であり、冬休みを過ごす際も就寝時間と起床時間を大きくずらさず、規則正しい健康な生活を送ることができるという話をしました。また、適切な睡眠は「心の安定」にもつながることについても、保健委員から呼びかけました。

社会的時差ボケを起こさないようにするために、「睡眠中央時刻」にあわせた適切な睡眠時間の増減の仕方についても、資料を用いて分かりやすく説明しました。

保健委員が主体的に企画・発表した内容を冬休みに実行し、3学期スタート時(始業式)の少し憂鬱な気持ちが和らぐことを期待しています。

12/16(火)【保健委員会】スプおに+ONE☆彡 食育プロジェクト 実施中です!

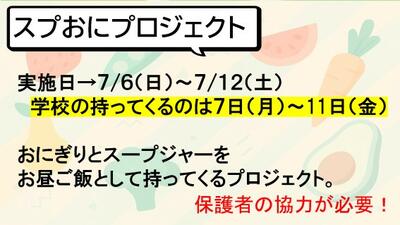

現在、第1回学校保健委員会「食育教室」の保健委員による発表でアナウンスした「スプおにプロジェクト(食育プロジェクト)」を実施しています。今年度は2回目となります。

1回目の取り組みについては、下記リンク先「07/11(金)【保健委員会】スプおにプロジェクトを実施しました!」をご覧ください。

寒さが厳しくなるこの季節、温かい食事は心も体もほっとさせてくれます。スープジャーの中に具だくさんスープ( 野菜や肉・魚・大豆製品などを入れたスープ)は、エネルギー・ビタミン・たんぱく質をしっかり摂れる「栄養満点の昼食」になります。

この食育プロジェクトは昼食時の栄養バランスを意識することを目的に行っています。温かいまま食べられるので、冷えやすい冬の体調管理にも役立ちます。また、具入りのおにぎりを組み合わせれば、満足感アップしますよ!

~食育プロジェクトのルール~ 実施期間:12月11日(木)~12月17日(水)

①ポイント付与について

・スープジャーにスープを入れて持参 +3p

・おにぎりを持参 +2p

・+oneおかずを持参 +1p

②12月15日(月)はポイント2倍デー

③スタンプは各教室に設置しているので、帰りのSHRまでに各自で押す。

保健委員が作成した食育スタンプカードはこちらです↓

スタンプは日替わりにしています。なーす犬のスタンプが登場することがあります。スタンプを押すことを楽しみに取り組んでいる生徒もいます↓

このような感じでハンコを押していきます↓

昼休みになるとこのように、保健委員がプロジェクトの促しを行っています↓

【教室や教室外の広場で昼食を摂っている様子】

↑右側の生徒たちは「みかん」を左側の生徒たちは「りんご」を+ONEおかずとして持参しています。

↑スープジャーに「わかめのお味噌汁」、おにぎりは「のりとお肉」、+ONEおかずに「柿」を持参しています。

↑スープジャーに「野菜たっぷりクリームシチュー」、おにぎりは「ゆかりおにぎり」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。順調にスタンプも押すことができています。

↑スープジャーに「しめじとえのきたっぷりのお味噌汁」、おにぎりは「のりとお肉」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。ほかにもおかずを別に準備しており、栄養もボリュームも◎です。

↑スープジャーを持参するのが附属中生は習慣化できている人が多いです。

↑スープジャーに「野菜クリームスープ」、おにぎりは「のり+ふりかけおにぎり」、+ONEおかずに「りんご」を持参しています。

↑スープジャーに「お味噌汁」、おにぎりを持参しています。ミニトマトは3群の栄養が摂ることを意識しています。

↑スープジャーに「小松菜お味噌汁」、おにぎりは「ゆかりおにぎり(もち麦入り)」を持参しています。おかずは、ミニトマト、ブロッコリー(3群)、サツマイモ(5群)を準備しており、栄養もボリュームも意識して準備することができています。

↑教室外の広場で食べる+ONEおかずは「みかん」。そのまま持参できる簡単な+ONEおかずですね。

【学食利用で昼食を摂っている様子】

↑学食を利用する生徒も「スープジャー」を持ってくることができています!

↑学食でカレーを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「お味噌汁」入れてを持参しています。

↑学食でカレーを揚げ物選択した生徒は、自宅からスープジャーに「野菜たっぷりお味噌汁」、おにぎりは「ふりかけおにぎり」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。そのほかにも複数のおかずを持参することができています◎。

↑学食でカレーを選択した生徒は、+ONEおかずに「牛乳」を選択しています。この牛乳は学食内の自動販売機で購入することができます。

↑自動販売機で菓子パンを購入した生徒も、スープジャーに「野菜たっぷりのスープ」を入れて持参しています。

学食利用の生徒も栄養バランスを意識して、家庭からおかずを持参する人が多いです。

↑学食でごほうびのポテトを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「お味噌汁」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。そのほかにもレタスとミニトマトのサラダを持参することができています◎。主食はパンを選択しています。

↑自動販売機でごほうびのシュークリームを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「もやしのお味噌汁」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。主食はタッパーにご飯を入れて持参しています。

12月24日(水)終業式までの間、保健室に「スープジャー」に関連する本をラーニングコモンズ(図書館)からお借りして展示しています。昼食のレパートリーを増やしたい人は、休み時間や放課後にぜひご覧ください!

この取り組みの結果発表と表彰は2月の生徒集会の時に保健委員が行います。お楽しみに!

11/19(水)【保健委員会】「なーす犬成長日記2(歯科プロジェクト)」実施中です!

学校保健委員会「食育教室」で保健委員がアナウンスしていた歯科プロジェクト第2回目「なーす犬成長日記2」を、計画どおり実施しています。毎年、秋の歯科健診実施時期に行っています。取り組みの経過をお伝えします。

(※「なーす犬」とは、本校の保健キャラクターです。)

前回実施した第1回目「なーす犬成長日記」の様子はこちらからご覧いただけます。

第1回目の取り組みは、生徒の自由な発想が多く見られ、参加した生徒・教職員から大変好評でした。今回の第2回目では、内容をさらにバージョンアップし、より楽しく積極的に参加できるように工夫しています。難易度も少し高く設定し、廊下にはクラスごとの進捗状況を掲示して、全校生徒が取り組み状況を意識できるようにしました。

保健委員がプロジェクトについて話し合っている様子

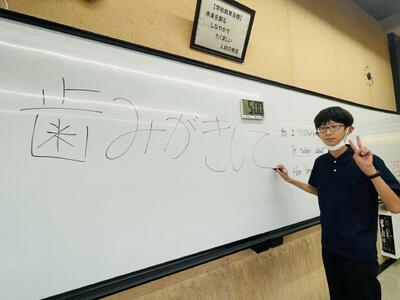

保健委員が朝のSHRでプロジェクトの参加の促しと、ブラッシングのコツ(ブラッシングの力加減と歯ブラシの持ち方について)をスピーチをしている様子

~バージョンアップの内容~

①実施期間を2週間に設定。

1週目は参加しやすい内容にし、2週目から徐々に難易度を上げています。

②「なーす犬」の成長段階を5→10段階に増加。

成長イラストも新たに追加し、見た目でも楽しめる工夫をしました。

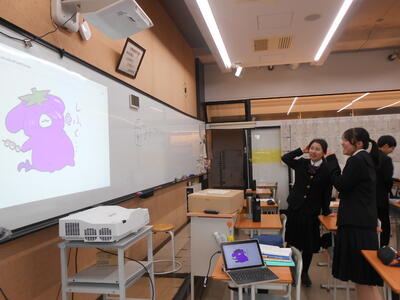

③保健委員会「なーす犬ソング」のミュージックビデオを活用。

昼食後の時間に保健委員が教室で投影し、歯みがきを促しています。

保健委員会「なーす犬ソング」のミュージックビデオを投影している様子

~目標(難易度)~

Lv1: 歯ブラシ+コップ持参 または うがいをする … 5割以上

Lv2: 歯ブラシ+コップ持参 または うがいをする … 5割以上

※学校歯科医来校日のため、この日は「レベルアップ2倍デー」としています。

Lv4: 昼休みに歯みがきをする生徒 … 4割以上

Lv5: 同 5割以上

Lv6: 同 6割以上

Lv7: 同 7割以上

Lv8: 同 8割以上

Lv9: 同 9割以上

Lv10: 昼休みに歯みがきをする生徒 … 10割

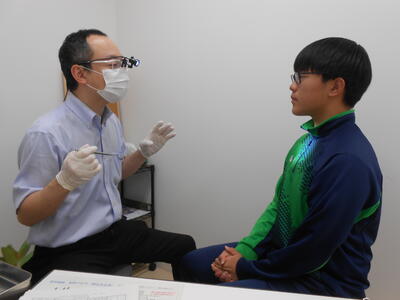

「レベルアップ2倍デー」に、生徒が学校歯科医から保健指導・健康相談を受けている様子

(秋の歯科健診)

CO(むし歯になりそうな歯)やGO(軽度の歯肉炎)やG(歯肉炎・歯周炎)等の生徒に対しても、歯と口の健康状態について個別に丁寧に説明をしています。理解を深められるように、歯の模型や歯ブラシ、歯間ブラシ、手鏡などの教材も準備しています。

この機会に学校歯科医にも、歯科プロジェクト「なーす犬成長日記2」の内容をご理解頂き、校内を巡回し、取り組みの様子を見ていただきました。

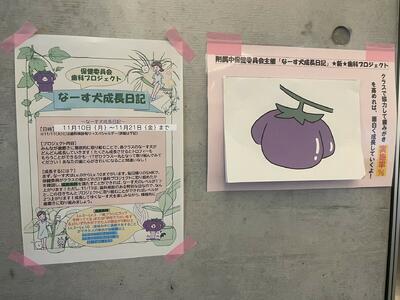

各クラスの掲示状況(一部)

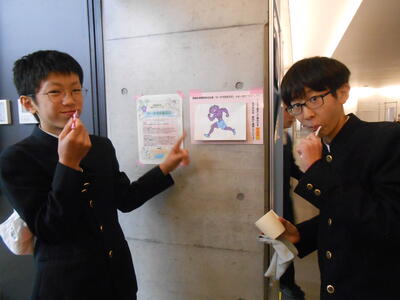

目標達成を目指して、歯みがきをしている様子

今回のプロジェクトは 11月21日(金)まで 実施します。終了後は保健委員が集計し、生徒集会で結果発表と表彰を行う予定です。ぜひ楽しみにしていてください。

この取り組みのアイディアは保健委員の生徒が中心となって考えましたが、追加イラストを描いてくれたのは保健委員ではない一般生徒(中3 Oさん)、そして 「なーす犬ソング」のミュージックビデオを制作してくれたのも一般生徒(中3 Hさん)です。

「なーす犬ソング」は今後も保健委員の取り組みを行う際に流す計画です。学校保健委員会を実施する前も流す予定です。口ずさんで踊りたくなるような、とてもポップで楽しい曲です。歌詞も保健キャラクターの「なーす犬」や健康についての内容となっています。

「なーす犬ソング」を聞いて、ダンスの振り付けを考えてくれている様子

ちなみにこの写真の生徒たちも保健委員ではない一般生徒たちです。

委員会活動に一般の生徒が自発的に参加し、それぞれの得意分野を生かして協力してくれたことに、大きな感動と感謝の気持ちを抱いています。附属中学校の健康づくりのために力を貸してくれている皆さん、本当にありがとうございます。

10/02(木)【保健委員会】中高合同体育祭で中高合同救護係として活躍しました!

中高合同体育祭では、毎年附属中と全日制の保健委員の生徒が協力して、救護係を担当しています。担当になった生徒は、競技中にけがや体調不良が起きていないか周りの様子をよく観察し、異変があったときには「どんな状況で起こったのか」「どんな対応が必要か」をすぐに判断・養護教諭へ報告できるよう心がけていました。

救護テントでは、来た人を迎える準備や処置記録用紙の用意、対応内容を考えるお手伝いなど、それぞれができることを分担しながら動きました。

オレンジ色のビブスを着ているのが救護担当の保健委員です。

中学生と高校生が一緒に保健委員の仕事に取り組めるのは年に一度だけで、とても大切な時間です。救護係の活動を通して、けがをした人や体調の悪い人に寄り添う気持ちや思いやりの心が育まれるだけでなく、人の役に立つ喜びや責任感を養うよい機会となりました。また、上級生が下級生に声をかけたり動きを教えたりする場面も見られ、自然と助け合いの姿勢や思いやりの気持ちが育つ機会にもなりました。縦割りで活動することで、支える立場・見守る立場の両方を経験できたことは、生徒にとって大きな学びとなりました。

今年は擦り傷などの軽いけがが多かったものの、大きな事故や病気もなく、無事に活動を終えることができました。生徒たちは、それぞれの場面で自分の役割を果たし、安心して体育祭を支える存在として活躍しました。

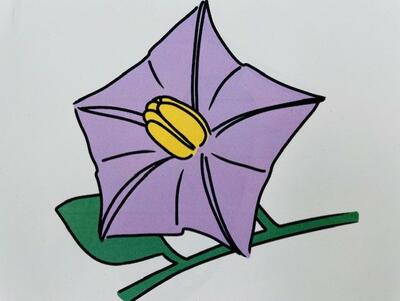

07/17(木)【保健委員会】「なーす犬成長日記(歯科プロジェクト)」実施中です!

先週の食育プロジェクトに引き続き、第1回学校保健委員会「食育教室」の保健委員による発表でアナウンスしていた「なーす犬成長日記(歯科プロジェクト)」を計画通り実施しています。取り組みの経過 をお伝えします。

このプロジェクトはクラスの歯みがき率が60%以上を超えると、日に日になーす犬が成長していきます。

※「なーす犬」とは、本校の保健キャラクターです。

他のクラスと比較できるように廊下に進捗状況を掲示し、全校で意識できるようにしています。

まず初めはどのクラスも「双葉」からスタートしました。

1日目に60%以上の生徒が歯みがきをすると・・・

さらに続けて60%の生徒が歯みがきをすると・・・

このように「なす(実)」に成長します。

さらに継続していくと、どのようになるのかは保健委員の生徒のみ知っており、ネタバレになってしまうので後日お見せできる機会があれば掲載します。

成長がストップしているクラスは、以下のようになります。

枯れてしまった後は・・・

土にかえってしまいます・・・

なかなか歯みがき率が上がらないクラスでも、視覚的に危機感を覚えさせることができ、少しずつですが歯みがき実施率が上がってきています。

昼食を摂り終わる時間になったら、保健委員はクラスの生徒に様々な方法で呼びかけを行っています。

このクラスは実施率が低く、咲いていた芽が枯れ、土にかえってしまいましたが、まずは花を咲かすところを目標に頑張っています!

このクラスは60%以上の生徒が歯みがきを実施しており、順調に成長中です。

写真をよく見ると分かりますが、「なす」が「なーす犬」の形になっています!

まだまだ歯みがきをしている生徒は少なく感じますが、「次はどのように成長するのだろう?」と興味を持たせることをきっかけに、歯みがきをする人が少しずつ増えています。

今回のこのプロジェクト(クラス対抗戦)は7月18日(金)まで実施しています。その後、保健委員が集計し、2学期の生徒集会で保健委員が発表する日に表彰を行いますので楽しみにお待ちください。

この取り組みのアイディアは保健委員の生徒が考えましたが、イラストを描いてくれたのは保健委員ではない一般の生徒(中3 Oさん)です。附属中の健康を守る活動に協力してくれたことに感謝しております!

07/11(金)【保健委員会】スプおにプロジェクトを実施しました!

第1回学校保健委員会「食育教室」の保健委員による発表でアナウンスしていた「スプおにプロジェクト(食育プロジェクト)」を計画通り実施しました。事前にプロジェクトの内容を全校生徒・教職員・保護者で共通理解したことにより、今まで実施してきた食育関係のプロジェクトの中で一番よく取り組むことが出来ました。この記事では昼食時の生徒の様子、「スプおにプロジェクト」の取り組みの様子 をお伝えします。

第1回学校保健委員会「食育教室」の体験活動(ワーク)で計画した、スープジャーメニューとおにぎり を保護者の協力を得て実際に作り、日頃摂取できていない栄養を補うことを意識することができている生徒がたくさんいました!

スープジャーを持ってきた生徒たち、とても嬉しそうに中身を見せてくれました。

◎カレー風の味付けで、キャベツ(4群)をたっぷり入れてきたスープジャーメニュー

◎和風の味付けで、しめじ(ビタミンD)と人参(レチノール)を意識したスープジャーメニュー

◎洋風の味付けで、ソーセージと卵を入れて タンパク質豊富なスープジャーメニュー

◎ホワイトシチューで、ブロッコリー(鉄)と鶏もも肉(ビタミンD)と牛乳(カルシウム)を意識したスープジャーメニュー

◎白湯風で、人参(3群・レチノール)とネギ・もやし(4群)など、栄養満点のスープジャーメニュー

スープジャーだけでなく、おにぎりも握って持ってきている生徒もたくさんいました。

◎ふりかけおにぎりとお味噌汁のセット

◎肉ご飯とお味噌汁のセット

保温容器にご飯を入れて持ってきている人もいました。

◎ふりかけご飯+ビーフシチュー+さくらんぼ のセット

・お弁当+スープジャーメニューを持参する生徒

・おにぎり+スープジャーメニューを持参する生徒

・学食メニュー(炭水化物)+スープジャーを持参する生徒 等、

食事の摂り方には様々な形、工夫の仕方があります。中にはスープジャーにスープは入れずに、冷たいそばとサラダを入れて 夏向けメニューを考えて持参している人もいました。

生徒の体格や運動量にあった栄養やボリューム(必要な量)を調整することがとっても大切ですが、気候に応じたメニューや旬の野菜を意識したメニュー、地産地消や行事食等も意識したメニューを取り入れるなど、楽しみながら食事を摂ることができるのも大切です。

今回のこのプロジェクトの結果(クラス対抗戦)は保健委員が集計中です。2学期の生徒集会で保健委員が発表する日に表彰を行いますので楽しみにお待ちください。

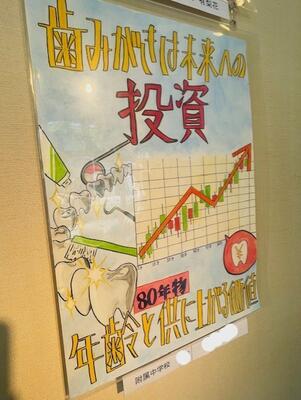

06/01(日)【保健委員会】川口市歯と口の健康フェスティバルに参加しました!

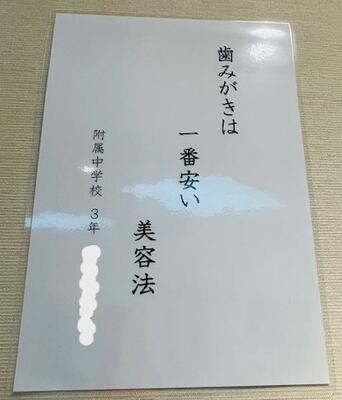

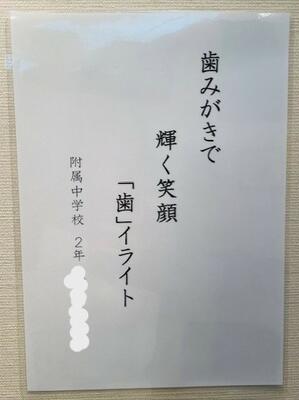

川口市主催 歯と口の健康フェスティバルが令和7年6月1日(日)川口市立西公民館で開催されました。このフェスティバルは毎年行われており、令和7年度のテーマは「歯の健康 学びと同じ 積み重ね」でした。このテーマは、昨年度の歯と口の健康に関する標語コンクールにおいて 本校の現3年生Aさんが考えた作品です。この作品は川口市歯科医師会長賞と埼玉県歯科医師会長賞を受賞することができました。そして今年(令和7年度)の歯と口の健康フェスティバルのテーマとして掲げられた ということです。

このフェスティバルの会場には本校生徒の歯と口の健康啓発標語・ポスターコンクールの作品(特選作品)が展示されました。本校の生徒の作品は4点(ポスター2作品、標語2作品)が展示されました。4作品同時に展示される好成績は附属中学校開校5年目にして初めてです。さらに、内1名のポスター作品が川口市歯科医師会長賞を受賞することができ、表彰式に参加しました。

選出から川口市への出展までの流れは下記リンク先をご覧ください↓

表彰式の様子はこちらです。

川口市長、川口市教育長、川口市学校歯科医師会長が、 優秀児童生徒一人ひとりに表彰状を授与しました。

本校の生徒はポスター部門で川口市歯科医師会長賞を受賞することができ、歯科医師会長から直々に表彰状を頂くことができました。

今回本校で特選に選ばれた作品は以下の4点です。

特選に選ばれた生徒はこのフェスティバルに参加し、記念に川口市のゆるキャラである「きゅぽらん」と一緒に記念撮影をしました。

表彰式のほかに、歯と口に関するクイズ大会や劇団によるアトラクション、口腔機能訓練体験や骨健康チェック、歯科医師・歯科衛生士による歯科相談なども行われました。

石こう模型作りを体験しました。口腔内を再現する模型や義歯等に使用する石こうを用いて型を取る体験です。今回は自分の好きな指の型を取り、記念に持ち帰りました。

型を取ってから30分程度で固まりました。

また、歯科衛生士にデンタルフロスの使用方法についても学びました。

模型を使って丁寧に説明をしてくださりました。フロスにもたくさんの種類があり、自分の口に適したものを使用することの大切さについて学びました。歯茎を傷つけずに歯と歯の間にフロスを入れる方法も学びました。

この写真のように小児用から大人用まで、たくさんの種類があることを知ることができました。使い捨て用や数回使用して破棄するものなど、使用可能期間も異なることも知ることができました。

本校の歯科保健活動は校内だけにとどまらず、このようにフェスティバルにも参加し、川口市内でも活躍することができています。特選に選ばれた4つの作品は、これから埼玉県歯と口の健康啓発コンクールに出展されます。標語やポスターに思いを込めた作品を埼玉県全域に広めるられる力がある附属中生に感心します。今後も様々な場面で活躍するかと思いますので、応援よろしくお願いします。

06/04(水)【保健委員会】1年生家庭科「スープジャー・おにぎり」調理実習を行いました

6月第1週目に1年生の各クラスで『スープジャー・おにぎり』調理実習を行いました。5期生は「SABATOMA SOUP(サバとトマトのスープ)」と「野菜ふりかけのおにぎり」を作りました。授業の目的は以下の通りです。

①保健委員が行った学級活動「栄養バランスを考えた食事への第一歩~スープジャーから考えよう~」の学びを生かし、栄養バランスを網羅した「スープジャーメニュー」と「おにぎり」を自分で作る意欲やスキルを身に付ける。

②栄養バランスを意識しながら、食事を摂る(口にする食材を意識する)。

保健委員が行った学級活動「栄養バランスを考えた食事への第一歩~スープジャーから考えよう~」の様子はこのリンク先をクリック ↓

「SABATOMA SOUP(サバとトマトのスープ)」は6つの食品群の1・2・3・4・6群を摂取することができ、それに5群のおにぎりを足せば、栄養バランス抜群の食事を摂ることができます。

この特別活動の食育授業と家庭科の調理実習は先輩方も1年時に実施済です。

3期生も 洋テイスト「SABATOMA SOUP(サバとトマトのスープ)」を作りました。

4期生は 和テイスト「鯖汁」を作りました。レシピはこのリンク先をクリック ↓

まず、家庭科教諭のデモンストレーションを見て、作り方の流れやコツ等を学びます。

家庭科教諭のデモンストレーションで完成した「SABATOMA SOUP(サバとトマトのスープ)」と「野菜ふりかけのおにぎり」をみて、「美味しそう~♪」と拍手をしている様子です。

こちらが「SABATOMA SOUP(サバとトマトのスープ)」と「野菜ふりかけのおにぎり」です。

栄養もボリュームも満点の昼食づくりにチャレンジです!

使用した食材はこちらです。

【SABATOMA SOUP】~材料 4人分~

トマト缶 1缶

サバ缶 1缶

玉ねぎ 1/2個・・・スライス

人参 1/3本・・・いちょう切り

なす 1本・・・半月切り

マイタケ 1/2株・・・裂いて入れる

ほうれん草 1/4束・・・2センチの長さに切る

粉チーズ お好みの量で

ニンニクチップ お好みの量で

コンソメ 1個

塩・コショウ 少々

サラダ油 大さじ1~2

食材を運び、各班ごとに実習をスタートしました。

班員で役割分担をし、手順等を声を掛け合いながら協力して野菜を切りました。

鍋に油を入れて、固い食材から順番に炒めはじめました。

出来上がったスープは、一人ひとり自分でスープジャーの中に入れました。

ラップを使用し、一人ひとりMYおにぎりをにぎりました。

完成した様子はこちらです。

完成後は班員で美味しく頂きました。

このように購入した総菜パン(1群・5群・6群)にスープジャーをプラスすることで、1~6群の栄養を網羅した昼食を摂ることができます。

4群をもう少し取りたいと思い+ONEおかずを持参している生徒もいました。

調理実習を終えての生徒の感想は以下の通りです。

・「カルシウムとビタミンD」を一緒に摂るとカルシウムの吸収率が良くなることを学んでいたが、それを調理実習で実践することができた。調理をすることを通じて、栄養の重要さを改めて理解することができた。

・調理に慣れておらずあまり班の役に立つことができなかったので、家で練習したいと思った。特に包丁で切るスキルを頑張って身に付けたいと思った。逃げずに頑張りたい。

・料理は苦手だけれど、スープジャーであれば簡単に手早く作れてよいと思った。お弁当はいつも母に作ってもらっているけれど、自分でも作ってみたいと思った。食育授業時に班で考えたスープメニューに挑戦したい。

・苦手なナスが入っていたが、トマトやサバを入れたことで美味しく食べることができた。自分たちで料理をすると美味しくなった。栄養がたっぷりでおいしかったので家でも作って、家族に食べてもらいたい。

・今回の調理実習をきっかけに野菜たっぷりのスープジャーを持参したいと思った。魚が嫌いなのに今回のスープは食べることができたので嬉しかった。苦手な食材の代わりとなる食材を調べて、代わりに入れる工夫をしたいと思った。

・調理中はあまり気にしていなかったが、今振り返ってみるとたくさんの栄養素が含まれているスープだったと思った。今度は作りながら栄養素のことも考えられるようにしたい。また、安全で安価でボリュームもあるといった良い点ばかりで、既製品よりも自分で作った方が美味しいと思った。初めは母に手伝ってもらいながらでも作って、最終的には自分一人で作れるようになりたい。

・調理実習をしたことで、自分が口にしているものは何群なのかを考えながら食べることができた。1~6群のすべての栄養がそろっているメニューだったため、おなかにしっかりたまって満足感があった。毎日とはいかなくても、今回のような昼食を摂りたいと思った。

・できあがったスープとおにぎりを校長先生や学年の先生方にもっていったら、笑顔で喜んでくださり嬉しかった。自分で食べてみてもとても美味しく、作ったかいがあった。このスープで1~6群がそろっていると考えると、自分でもアレンジを加えたりして、料理してみようと思った。

・栄養をたくさん取るには高く手間がかかると思っていたが、今回の食材は200円くらいと知って、とても驚いた。これからは学食の回数を減らし、安くて栄養バランスのよいお弁当を持参したいと思った。

今まで行った食育に取り組みについては、令和7年7月4日(金)実施予定の 第1回学校保健委員会 「食育教室」にて、保健委員の生徒が発表を行います。生徒・教職員・保護者・地域の方と附属中の健康課題や食育取組みについての情報を共有し、専門家(埼玉大学准教授 西尾尚美様)にお越しいただき、さらに学びを深めます。親子で食について考えるワークも行います。保護者の皆様のご参加をお待ちしております! またこのホームページにも様子を紹介いたしますので、楽しみにお待ちください。