保健室より

12/24(水)【保健委員会】2学年集会で「睡眠」について発表しました

学校保健委員会等で全校で健康について発表したり、学んだりするとき以外の場面でも、保健委員は活躍しています。2学期最終日の学年集会の中で、5分間程度、保健委員の発表の時間をもらうことができました。2学年の保健委員(6名)は話し合いを行いました。冬休み入る前に「生活習慣についての話を学年にしてみたい!」と意見が出たため、保健委員自身でテーマを検討し、「睡眠」を取り上げて発表することを決定しました。

発表内容は1年生が10月に実施した、学校保健委員会「心の健康教室」の保健委員の発表スライドを活用しました。本校の就寝時間と起床時間のアンケート結果を周知しました。また、平日は翌日の学校生活のことを考えて適切な時間に就寝し、起床する生徒が大多数なのに対し、休日は就寝時間も起床時間も遅くなる傾向がとても強いこと等を自分たちの言葉で伝えました。

眠れないと悩む生徒もいることから、アンケートで得られた「附属中生の眠れないときの対処方法」についても身近な工夫として紹介しました。

生活リズムを整えるためには「睡眠」が大切であり、冬休みを過ごす際も就寝時間と起床時間を大きくずらさず、規則正しい健康な生活を送ることができるという話をしました。また、適切な睡眠は「心の安定」にもつながることについても、保健委員から呼びかけました。

社会的時差ボケを起こさないようにするために、「睡眠中央時刻」にあわせた適切な睡眠時間の増減の仕方についても、資料を用いて分かりやすく説明しました。

保健委員が主体的に企画・発表した内容を冬休みに実行し、3学期スタート時(始業式)の少し憂鬱な気持ちが和らぐことを期待しています。

12/16(火)【保健委員会】スプおに+ONE☆彡 食育プロジェクト 実施中です!

現在、第1回学校保健委員会「食育教室」の保健委員による発表でアナウンスした「スプおにプロジェクト(食育プロジェクト)」を実施しています。今年度は2回目となります。

1回目の取り組みについては、下記リンク先「07/11(金)【保健委員会】スプおにプロジェクトを実施しました!」をご覧ください。

寒さが厳しくなるこの季節、温かい食事は心も体もほっとさせてくれます。スープジャーの中に具だくさんスープ( 野菜や肉・魚・大豆製品などを入れたスープ)は、エネルギー・ビタミン・たんぱく質をしっかり摂れる「栄養満点の昼食」になります。

この食育プロジェクトは昼食時の栄養バランスを意識することを目的に行っています。温かいまま食べられるので、冷えやすい冬の体調管理にも役立ちます。また、具入りのおにぎりを組み合わせれば、満足感アップしますよ!

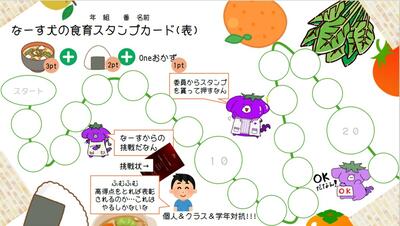

~食育プロジェクトのルール~ 実施期間:12月11日(木)~12月17日(水)

①ポイント付与について

・スープジャーにスープを入れて持参 +3p

・おにぎりを持参 +2p

・+oneおかずを持参 +1p

②12月15日(月)はポイント2倍デー

③スタンプは各教室に設置しているので、帰りのSHRまでに各自で押す。

保健委員が作成した食育スタンプカードはこちらです↓

スタンプは日替わりにしています。なーす犬のスタンプが登場することがあります。スタンプを押すことを楽しみに取り組んでいる生徒もいます↓

このような感じでハンコを押していきます↓

昼休みになるとこのように、保健委員がプロジェクトの促しを行っています↓

【教室や教室外の広場で昼食を摂っている様子】

↑右側の生徒たちは「みかん」を左側の生徒たちは「りんご」を+ONEおかずとして持参しています。

↑スープジャーに「わかめのお味噌汁」、おにぎりは「のりとお肉」、+ONEおかずに「柿」を持参しています。

↑スープジャーに「野菜たっぷりクリームシチュー」、おにぎりは「ゆかりおにぎり」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。順調にスタンプも押すことができています。

↑スープジャーに「しめじとえのきたっぷりのお味噌汁」、おにぎりは「のりとお肉」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。ほかにもおかずを別に準備しており、栄養もボリュームも◎です。

↑スープジャーを持参するのが附属中生は習慣化できている人が多いです。

↑スープジャーに「野菜クリームスープ」、おにぎりは「のり+ふりかけおにぎり」、+ONEおかずに「りんご」を持参しています。

↑スープジャーに「お味噌汁」、おにぎりを持参しています。ミニトマトは3群の栄養が摂ることを意識しています。

↑スープジャーに「小松菜お味噌汁」、おにぎりは「ゆかりおにぎり(もち麦入り)」を持参しています。おかずは、ミニトマト、ブロッコリー(3群)、サツマイモ(5群)を準備しており、栄養もボリュームも意識して準備することができています。

↑教室外の広場で食べる+ONEおかずは「みかん」。そのまま持参できる簡単な+ONEおかずですね。

【学食利用で昼食を摂っている様子】

↑学食を利用する生徒も「スープジャー」を持ってくることができています!

↑学食でカレーを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「お味噌汁」入れてを持参しています。

↑学食でカレーを揚げ物選択した生徒は、自宅からスープジャーに「野菜たっぷりお味噌汁」、おにぎりは「ふりかけおにぎり」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。そのほかにも複数のおかずを持参することができています◎。

↑学食でカレーを選択した生徒は、+ONEおかずに「牛乳」を選択しています。この牛乳は学食内の自動販売機で購入することができます。

↑自動販売機で菓子パンを購入した生徒も、スープジャーに「野菜たっぷりのスープ」を入れて持参しています。

学食利用の生徒も栄養バランスを意識して、家庭からおかずを持参する人が多いです。

↑学食でごほうびのポテトを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「お味噌汁」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。そのほかにもレタスとミニトマトのサラダを持参することができています◎。主食はパンを選択しています。

↑自動販売機でごほうびのシュークリームを選択した生徒は、自宅からスープジャーに「もやしのお味噌汁」、+ONEおかずに「みかん」を持参しています。主食はタッパーにご飯を入れて持参しています。

12月24日(水)終業式までの間、保健室に「スープジャー」に関連する本をラーニングコモンズ(図書館)からお借りして展示しています。昼食のレパートリーを増やしたい人は、休み時間や放課後にぜひご覧ください!

この取り組みの結果発表と表彰は2月の生徒集会の時に保健委員が行います。お楽しみに!

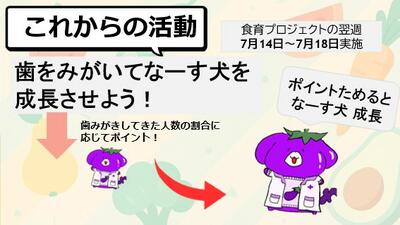

11/19(水)【保健委員会】「なーす犬成長日記2(歯科プロジェクト)」実施中です!

学校保健委員会「食育教室」で保健委員がアナウンスしていた歯科プロジェクト第2回目「なーす犬成長日記2」を、計画どおり実施しています。毎年、秋の歯科健診実施時期に行っています。取り組みの経過をお伝えします。

(※「なーす犬」とは、本校の保健キャラクターです。)

前回実施した第1回目「なーす犬成長日記」の様子はこちらからご覧いただけます。

第1回目の取り組みは、生徒の自由な発想が多く見られ、参加した生徒・教職員から大変好評でした。今回の第2回目では、内容をさらにバージョンアップし、より楽しく積極的に参加できるように工夫しています。難易度も少し高く設定し、廊下にはクラスごとの進捗状況を掲示して、全校生徒が取り組み状況を意識できるようにしました。

保健委員がプロジェクトについて話し合っている様子

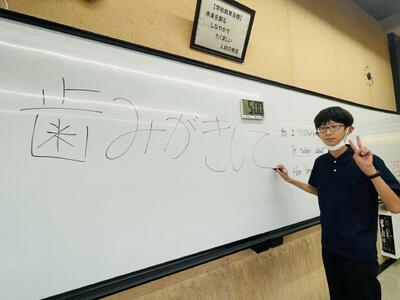

保健委員が朝のSHRでプロジェクトの参加の促しと、ブラッシングのコツ(ブラッシングの力加減と歯ブラシの持ち方について)をスピーチをしている様子

~バージョンアップの内容~

①実施期間を2週間に設定。

1週目は参加しやすい内容にし、2週目から徐々に難易度を上げています。

②「なーす犬」の成長段階を5→10段階に増加。

成長イラストも新たに追加し、見た目でも楽しめる工夫をしました。

③保健委員会「なーす犬ソング」のミュージックビデオを活用。

昼食後の時間に保健委員が教室で投影し、歯みがきを促しています。

保健委員会「なーす犬ソング」のミュージックビデオを投影している様子

~目標(難易度)~

Lv1: 歯ブラシ+コップ持参 または うがいをする … 5割以上

Lv2: 歯ブラシ+コップ持参 または うがいをする … 5割以上

※学校歯科医来校日のため、この日は「レベルアップ2倍デー」としています。

Lv4: 昼休みに歯みがきをする生徒 … 4割以上

Lv5: 同 5割以上

Lv6: 同 6割以上

Lv7: 同 7割以上

Lv8: 同 8割以上

Lv9: 同 9割以上

Lv10: 昼休みに歯みがきをする生徒 … 10割

「レベルアップ2倍デー」に、生徒が学校歯科医から保健指導・健康相談を受けている様子

(秋の歯科健診)

CO(むし歯になりそうな歯)やGO(軽度の歯肉炎)やG(歯肉炎・歯周炎)等の生徒に対しても、歯と口の健康状態について個別に丁寧に説明をしています。理解を深められるように、歯の模型や歯ブラシ、歯間ブラシ、手鏡などの教材も準備しています。

この機会に学校歯科医にも、歯科プロジェクト「なーす犬成長日記2」の内容をご理解頂き、校内を巡回し、取り組みの様子を見ていただきました。

各クラスの掲示状況(一部)

目標達成を目指して、歯みがきをしている様子

今回のプロジェクトは 11月21日(金)まで 実施します。終了後は保健委員が集計し、生徒集会で結果発表と表彰を行う予定です。ぜひ楽しみにしていてください。

この取り組みのアイディアは保健委員の生徒が中心となって考えましたが、追加イラストを描いてくれたのは保健委員ではない一般生徒(中3 Oさん)、そして 「なーす犬ソング」のミュージックビデオを制作してくれたのも一般生徒(中3 Hさん)です。

「なーす犬ソング」は今後も保健委員の取り組みを行う際に流す計画です。学校保健委員会を実施する前も流す予定です。口ずさんで踊りたくなるような、とてもポップで楽しい曲です。歌詞も保健キャラクターの「なーす犬」や健康についての内容となっています。

「なーす犬ソング」を聞いて、ダンスの振り付けを考えてくれている様子

ちなみにこの写真の生徒たちも保健委員ではない一般生徒たちです。

委員会活動に一般の生徒が自発的に参加し、それぞれの得意分野を生かして協力してくれたことに、大きな感動と感謝の気持ちを抱いています。附属中学校の健康づくりのために力を貸してくれている皆さん、本当にありがとうございます。

10/02(木)【保健委員会】中高合同体育祭で中高合同救護係として活躍しました!

中高合同体育祭では、毎年附属中と全日制の保健委員の生徒が協力して、救護係を担当しています。担当になった生徒は、競技中にけがや体調不良が起きていないか周りの様子をよく観察し、異変があったときには「どんな状況で起こったのか」「どんな対応が必要か」をすぐに判断・養護教諭へ報告できるよう心がけていました。

救護テントでは、来た人を迎える準備や処置記録用紙の用意、対応内容を考えるお手伝いなど、それぞれができることを分担しながら動きました。

オレンジ色のビブスを着ているのが救護担当の保健委員です。

中学生と高校生が一緒に保健委員の仕事に取り組めるのは年に一度だけで、とても大切な時間です。救護係の活動を通して、けがをした人や体調の悪い人に寄り添う気持ちや思いやりの心が育まれるだけでなく、人の役に立つ喜びや責任感を養うよい機会となりました。また、上級生が下級生に声をかけたり動きを教えたりする場面も見られ、自然と助け合いの姿勢や思いやりの気持ちが育つ機会にもなりました。縦割りで活動することで、支える立場・見守る立場の両方を経験できたことは、生徒にとって大きな学びとなりました。

今年は擦り傷などの軽いけがが多かったものの、大きな事故や病気もなく、無事に活動を終えることができました。生徒たちは、それぞれの場面で自分の役割を果たし、安心して体育祭を支える存在として活躍しました。

07/17(木)【保健委員会】「なーす犬成長日記(歯科プロジェクト)」実施中です!

先週の食育プロジェクトに引き続き、第1回学校保健委員会「食育教室」の保健委員による発表でアナウンスしていた「なーす犬成長日記(歯科プロジェクト)」を計画通り実施しています。取り組みの経過 をお伝えします。

このプロジェクトはクラスの歯みがき率が60%以上を超えると、日に日になーす犬が成長していきます。

※「なーす犬」とは、本校の保健キャラクターです。

他のクラスと比較できるように廊下に進捗状況を掲示し、全校で意識できるようにしています。

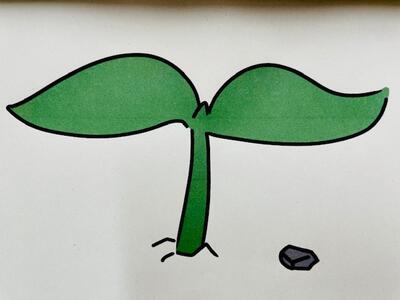

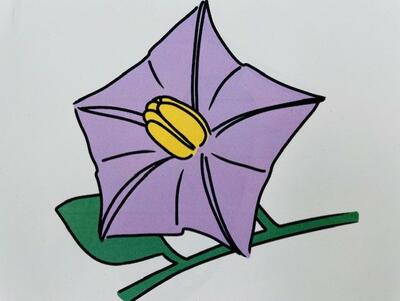

まず初めはどのクラスも「双葉」からスタートしました。

1日目に60%以上の生徒が歯みがきをすると・・・

さらに続けて60%の生徒が歯みがきをすると・・・

このように「なす(実)」に成長します。

さらに継続していくと、どのようになるのかは保健委員の生徒のみ知っており、ネタバレになってしまうので後日お見せできる機会があれば掲載します。

成長がストップしているクラスは、以下のようになります。

枯れてしまった後は・・・

土にかえってしまいます・・・

なかなか歯みがき率が上がらないクラスでも、視覚的に危機感を覚えさせることができ、少しずつですが歯みがき実施率が上がってきています。

昼食を摂り終わる時間になったら、保健委員はクラスの生徒に様々な方法で呼びかけを行っています。

このクラスは実施率が低く、咲いていた芽が枯れ、土にかえってしまいましたが、まずは花を咲かすところを目標に頑張っています!

このクラスは60%以上の生徒が歯みがきを実施しており、順調に成長中です。

写真をよく見ると分かりますが、「なす」が「なーす犬」の形になっています!

まだまだ歯みがきをしている生徒は少なく感じますが、「次はどのように成長するのだろう?」と興味を持たせることをきっかけに、歯みがきをする人が少しずつ増えています。

今回のこのプロジェクト(クラス対抗戦)は7月18日(金)まで実施しています。その後、保健委員が集計し、2学期の生徒集会で保健委員が発表する日に表彰を行いますので楽しみにお待ちください。

この取り組みのアイディアは保健委員の生徒が考えましたが、イラストを描いてくれたのは保健委員ではない一般の生徒(中3 Oさん)です。附属中の健康を守る活動に協力してくれたことに感謝しております!