学校保健委員会

01/19(月)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会」(2年生)

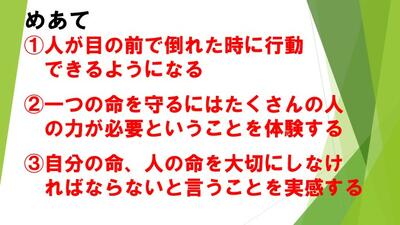

令和8年1月19日(月)、4・5時間目の保健体育の授業内において、第5回学校保健委員会「救急法講習会」を開催しました。対象は中学2年生です。本講習会は、本校1期生の時から毎年継続して実施している取組であり、命の大切さを学ぶとともに、一次救命処置に必要な知識と技能を身に付けることを目的としています。

講習会開始前に、「Q.あなたは目の前で人が倒れた時、助ける行動をとることができますか?」と尋ね、手を挙げてもらったところ、写真のような状況でした↓

当日は、附属中学校養護教諭(応急手当普及員)が講師を務め、指導補助として川口市消防局本部の職員4名にご来校いただきました。生徒・教職員・消防局職員が一体となり、人の命を守る行動について改めて考える大変貴重な時間となりました。

昨年度(2期生)の取り組みは以下のリンク先からご覧ください↓

また、事前準備には2年生の生徒保健委員および附属中救命リーダー(13名)が主体的に関わり、当日は指導補助要員として活躍しました(※黄色のビブスを着ている生徒が救命リーダーです)。生徒が「教わる側」だけでなく「教える側」「支える側」として参加することで、学びがより深まる学校保健委員会となりました。

救命リーダー養成講習(第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」)の取り組みは以下のリンク先からご覧ください↓

なお、本校では本講習を通して、全校生徒が川口市消防局本部発行の「救命入門コース受講証」を取得しています。今後も、いざという時に行動できる力を育む取組を大切にしていきます。

~アップデートした内容と救急救命リーダーの活躍の様子~

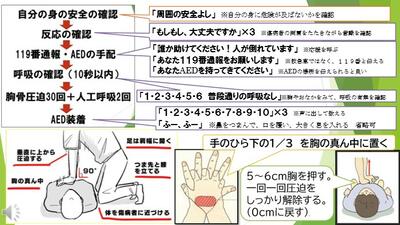

・救命リーダーがが胸骨圧迫のデモンストレーションを養護教諭と共に実施:質の良い胸骨圧迫をするためには、正しい姿勢をキープすることが大切です。養護教諭の口頭による説明と救命リーダーの正しい姿勢を実演することで、わかりやすく他の生徒に理解してもらうことができます。

附属中救命リーダーが胸骨圧迫の正しい姿勢のお手本を見せました↓

・AEDテントの使用の目的と設置場所の確認:傷病者のプライバシーを配慮することが目的で使用します。本校は校舎内にAEDが設置されている場所全てにAEDテントを設置しています(本校6ヶ所、第二校地1ヶ所)。テントがない場合はタオルや自分の衣服を使用してプライバシーの配慮をすることが大切です。

・胸骨圧迫を続けながらAEDを装着する訓練:胸骨圧迫は絶え間なく、AEDを貼る作業の間も行うことが大切です。一人の生徒が胸骨圧迫を続け、もう一人の生徒がAEDを装着する訓練を行いました。

・胸骨圧迫リレーの実施:胸骨圧迫を強く・早く・絶え間なく、質の良いものにするために、次の人と交代するタイミングを声を掛け合って、間をあけずに次の人に交代する練習です。

附属中救命リーダーが胸骨圧迫リレーのお手本を見せました↓

~生徒の感想~

・今回は胸骨圧迫とAEDについて学びました。私はこれまで、「命を救うにはたくさんの人の協力が必要」という話を聞いて、本当なのかなと思っていました。しかし実際に学んでみると、119番通報をする人、AEDを持ってくる人、胸骨圧迫をする人など、それぞれに役割があり、全員が機能して初めて命を救えるのだと分かりました。そのことから、命の大切さを改めて感じました。また、AEDを使って電気を流せばそれだけで助かるのではなく、AEDを使用した後も、すぐに胸骨圧迫を続けることが重要だと知り、とても印象に残りました。今後、もし倒れている人を見かけたら、今回学んだことを生かして、命を助ける行動をしたいと思います。

・僕は最初、心肺蘇生は簡単にできるものだと思っていました。しかし、この体験を通して、1つの命を救うためには多くの人の協力が必要で、とても大変なことなのだと分かりました。僕もAEDの設置場所をもう一度確認し、命を大切にして生活していきたいと思いました。

・授業前は、やり方が分かるような分からないような、あいまいな状態でした。しかし授業を受けて、これまでぼんやりしていた部分がはっきりし、自信を持てるようになりました。胸骨圧迫のコツや注意点など、新しい発見が多くあり、とても有意義な時間でした。実際に行うとなると怖さはありますが、何をすればよいか分かっているのと分かっていないのとでは、行動に移す勇気が大きく違うと思います。今回学んだことを復習し、もしもの時に備えていきたいです。また、今まで自分がAEDを意識せずに生活していたことにも気づきました。これからは、AEDの設置場所に注意して見るようにしたいです。

・AEDに初めて触りましたが、思っていたより操作が簡単で、中学生でも十分に使えると感じました。もしAEDを使う場面に居合わせたときは、パニックにならず、周りの人と協力しながら、自分にできることをしっかり行いたいと思いました。

・これまで救命は専門家が行うものだと思っていましたが、自分にもできることがあり、それが命を救う上で大切になる場合があると分かりました。今日学んだことを忘れず、もしものときに少しでも力になれるようにしたいです。

・これまで、目の前で人が倒れる場面を想像したことがなく、自分には人を助けることはできないと思っていました。しかし、今回の学校保健委員会で、どのように行動すればよいのかを具体的に学ぶことができました。そのため、1分でも早く救える命を守りたいという気持ちに変わりました。

・救急法講習会は初めてでしたが、少子高齢化が進むこれからの社会では、とても必要な学びだと思いました。胸骨圧迫までの流れや、AEDの正しい使い方を知ることができ、有意義な時間でした。実習中、先生から「胸骨圧迫のリズムが少し速いかも」と言われたことが印象に残っています。自分では適切だと思っていても、焦りや緊張で無意識に速くなってしまうことがあると分かりました。実際の場面でも、落ち着いて対応することが大切だと感じました。

・これまでは、「とりあえず大人を呼ぶこと」が中学生にできる最善の行動だと思っていました。しかし、さいたま市の中学生が一般人を助けた救助事例の話を聞いて、またこの講習を通して、運動部で培った機敏な動きができる中学生こそ、早い救助につながる場合があると気づきました。また、AEDは胸骨圧迫の代わりではなく、心臓の痙攣を取り除く「除細動」を行うものだと正しく理解できました。体が濡れている場合など、状況によって対応が変わることも学びました。自分は水泳をしているので、心停止や体調急変の場面に出会う可能性が高いと思います。そのような時には、「自分がやります」と率先して行動し、今日学んだことを人命救助に生かしたいです。

・授業前は、人を助ける自信がなく、慌てて逃げてしまったかもしれません。しかし学校保健委員会を通して、技術だけでなく、「自分にもできる」という自信を持つことができました。今日学んだことを忘れず、定期的に振り返り、将来にわたって人を助けられる力を身につけたいです。

・一人で胸骨圧迫を続けると、救急車が来るまでの時間がとても長く感じ、体力的にもきついと分かりました。翌日筋肉痛になりました。周りの人を呼び、交代しながら質の良い胸骨圧迫を行うことが大切だと思いました。

~授業前・授業後のアンケート結果~

「Q.あなたは目の前で人が倒れた時、助ける行動をとることができますか?」

上記結果から、「ほとんどの生徒が救助する自信がついた」という結果となりました。

授業後の2%の生徒が「いいえ」と答えていますが、理由を尋ねたところ、

「講習でできた気になってもいざ目の前で人が倒れたら、頭が真っ白になってしまって動けないかなと思ってしまった。日ごろからAEDの位置を見ておいたり、部活中に急病人が出た時には、どう救助をするか、消防隊員が来た時の経路をどうするべきなのかを先に考えておくことが大切だと思った。緊急時にも対応できるようにしたい。」とのことでした。

予め緊急時に備えて確認したり、救助方法を考えておく行動が、すでに立派な救助の一つになっていると思います。

~川口市消防局本部の職員からの指導講評~

今回初めて救命講習を受ける人が半数以上の中、真剣に一生懸命受講している様子が素晴らしかったです。今日の帰り道に救命が必要な人(傷病者)に出会うことになったとしても、皆さんなら、すぐに学んだことを活かしてくれると思います。意識の確認、呼吸の確認、心肺蘇生、AEDを使用する等、周りに助けて実践できるようになって欲しいです。今回は90分間の「救命入門コース」を受講してくれましたが、消防局本部では夏休みの期間中に「ジュニアドクター」という、時間をしっかりかけて、深く学ぶコースを受講することができます。定期的に今日学んだことを思い返すことや、再度学ぶことは大切です。ぜひ申し込んで、積極的に学びに来てほしいと思います。

~まとめ~

今回の学校保健委員会を通して、生徒たちは、胸骨圧迫やAEDの正しい知識と具体的な手順を理解するだけでなく、命を救う行動は一人ではなく、周囲と協力して行うものであるという認識を深めることができました。また、「自分にはできない」「専門家に任せるもの」というこれまでの意識が、「自分にもできる役割がある」「自分が行動することで救える命がある」という主体的な意識へと変化していることがうかがえます。

さらに、実技体験を通して、落ち着いて行動することの大切さや、事前に知識を持っていることが行動への勇気につながることを実感しており、AEDの設置場所に関心を持つなど、日常生活の中で命を守る視点を持つ姿勢も育まれたと思います。

これらのことから、本取組は、生徒の知識・技能の習得にとどまらず、命を大切にし、いざという時に行動しようとする態度の育成につながる、意義ある学習となったと思います。

今後も学校保健委員会実施と学校保健教育全般の取り組みについて、引き続きのご理解とご協力の程、宜しくお願いします。

10/17(金)【保健委員会】第4回学校保健委員会「心の健康教室」(1年生)

10月17日(金)、第3回学校保健委員会として「心の健康教室」を実施しました。今回の学校保健委員会も生徒保健委員が事前の企画・準備を行い、生徒の力で学校保健委員会を運営しました。

今回は今年度から本校に着任した スクールカウンセラー 岡田 松一 様をお招きし、「心の健康」 と「睡眠」をテーマとしてご講演いただきました。生徒の心と体の不調を防ぎ、安心して学校生活を送るために「心の健康教室」を1年生の2学期に実施しています。この学校保健委員会は学級活動の一環として行われ、中学校1年生の保健体育の「保健」で心の健康について学ぶ時期と連動させることで、教科を横断した学びの機会となるようにしています。

開会の言葉

学校保健委員会のテーマと開催目的を確認するために、以下のように保健委員が内容を考え、発表をしました。

「皆さんは、普段の生活で不安やストレスを感じることはありますか? 入学して、緊張しながら1学期を終え、2学期になって学校生活に慣れてきて緊張も取れてきたころだと思います。しかし、行事も立て続けにあり、忙しい毎日を送っていて、疲れやストレスを感じている人も多いのではないでしょうか。ストレスがたまって心が疲れると、体調も崩しやすくなってしまいます。心と体に不調がなく、元気に生活できるように予防をすることが大切です。今回の学校保健委員会で、心の健康についての理解を深める機会にしましょう。」

講師紹介

事前に保健委員の生徒が講師にインタビューを行い、親しみやすいエピソードを交えながら紹介しました。保健委員からは「話しやすく相談しやすい存在」という声がありました。保健委員が講師紹介をしたことで、あたたかな雰囲気で会をスタートすることができました。

保健委員の発表

1学期末に実施した睡眠調査では、平日と休日の睡眠習慣や睡眠の質についての実態が明らかになりました。集計には埼玉大学大学院生の協力を得ており、その結果を保健委員の生徒が分析し、発表しました。

・平日の就寝時間は「22時から23時台」が最も多く、さらに「23時から0時台」までを合わせると全体の約8割にのぼりました。0時以降に眠る生徒も一定数見られました。休日は夜型に傾き、「23時から0時台」が最多で、平日には少なかった0時以降の就寝者が増加しています。

・平日の起床時間は「6時から7時台」が中心で、通学時間に合わせた規則的な生活が多く見られました。しかし休日は「7時から9時台」に起床する生徒が約7割を占め、平日との間に1〜3時間の睡眠リズムのずれが生じているようです。これはいわゆる「社会的時差ぼけ」と呼ばれる状態で、体調不良や日中の集中力低下につながる可能性が心配です。

・睡眠の質については、「寝つきにくさ」を感じる生徒が全体の約4割にのぼりました。また、過去1か月の睡眠の状態を「悪い」または「とても悪い」と答えた生徒も約1割おり、自覚的な不調が一定程度存在することが分かりました。

講演と体験活動

心の不調に早く気づくことの大切さや、ストレスが体調や睡眠に与える影響について具体的な説明がありました。講演の間にミニ体験活動として、事前ワークで取り組んだ自身の睡眠記録を自分の睡眠を振り返る時間やリラクゼーション法(呼吸法)を体験する時間も設けました。

・睡眠には「ノンレム睡眠(深い眠り)」と「レム睡眠(浅い眠り)」があり、一般的にノンレム睡眠が約75%、レム睡眠が約25%の割合で構成されるとされています。ノンレム睡眠は身体の回復や成長に関わります。レム睡眠は脳の活動が活発になる一方で、夢を見ることが多く、精神の整理や熟睡感に重要な役割を果たします。

・スマートフォンやパソコンのブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」を抑制するため、入眠を妨げます。日中に適度な日光を浴び、夜は光を避ける生活リズムが大切です。また、寝る前に布団の中で長時間スマホを使用することは避けましょう。

・長時間寝たからといって必ずしも熟睡感が得られるわけではありません。短時間でもレム睡眠とノンレム睡眠がバランスよく訪れることで、十分な熟睡感を得られることがあります。

・社会的時差ぼけとは、平日と休日の睡眠リズムのずれにより、体内時計と社会生活の時間がずれてしまう現象です。海外旅行の時差ぼけと同じように、体内時計のリズムが乱れることで、日中の眠気や集中力の低下、体調不良などを引き起こすことがあります。

・睡眠日誌を活用した睡眠改善の手順について

■ 睡眠時間の振り返り

①2週間分の睡眠日誌(就寝時刻と起床時刻と睡眠時間)をつける。

②平日と休日の一日の平均睡眠時間を算出し、睡眠時間の差を比較する。

例:平日7時間、休日9時間 → 差2時間。

③平日と休日の平均睡眠時間の就寝時刻と起床時刻から、睡眠の中心となる時刻(睡眠中央時刻)を求める。

例:就寝23時~起床6時 → 総睡眠7時間 → 睡眠中央時刻はAM2時30分。

■ 就寝時刻の段階的調整

①平日と休日の睡眠時間の差を抑える。

②平日と休日の睡眠時間の差が2時間以内になるように調整する。

③睡眠中央時刻を軸に就寝・起床時間を整える。

・ストレスは「だるさ」「集中しにくさ」「気分の落ち込み」「イライラ」など、さまざまなサインとしてあらわれます。これらは個人差があり、気づきにくいこともありますが、「何となく元気が出ない」「いつもより眠れない・寝すぎてしまう」といった小さな変化も心の疲れのサインとして捉えることが大切です。

・質の良い睡眠は体の疲労回復だけでなく、精神の安定や学習効率の向上にもつながります。夢を見ることやレム睡眠の体験も、熟睡感を得る上で重要であり、睡眠の個人差を理解しながら自分に合った睡眠習慣を身につけることが推奨されます。

・心を落ち着かせる具体的な方法(リラクゼーション法)について

これらは「眠れないときに役立つだけでなく、勉強前の集中力アップにもつながります。

■ 呼吸法:4秒かけて息を吸い、ゆっくり吐くことで体の緊張をほぐす方法。授業前や寝る前にも取り入れやすいです。

■マインドフルネス:過去や未来のことを考えすぎず、「今ここ」に意識を向ける練習です。雑念を減らすことで不安を和らげる効果があります。

■自律訓練法:手足の重さ・温かさに意識を向け、体と心をリラックスさせる方法。短時間でも集中力回復に役立ちます。

(呼吸法の体験前と体験後の違いについて感じたことを発表している様子↓)

・困ったときに話せる相手を持つことは、問題を解決するためだけでなく、心を軽くするきっかけにもなります。学校には相談窓口があり、話すだけで気持ちが整う場合もあります。小さな悩みこそ、早めに話してほしいです。

感想(生徒・教職員)

【生徒の声①】「自分の睡眠リズムを見直すきっかけに」

今回の保健委員の発表を通して、平日と休日の睡眠時間の差が大きいことに気づきました。休日に夜更かしをして朝寝坊することが、体内時計を乱し、社会的時差ぼけにつながるという話が印象に残りました。これからは、休日でも平日とあまり差が出ないように起きる時間をそろえ、朝の光を浴びるようにしたいと思います。少しずつでも生活リズムを整えて、すっきり目覚められる日を増やしたいです。

【生徒の声②】「睡眠の“質”を意識するようになった」

これまで「たくさん寝ればいい」と思っていましたが、「睡眠の質」や「睡眠の安定」が大切だと知りました。特に、就寝・起床の中央値がずれていると疲れが取れにくいという話が印象的でした。夜はスマホを早めに手放し、寝る前にリラックスできるよう呼吸を整えたり、部屋の明かりを少し落としたりする工夫をしてみたいです。

【生徒の声③】「よい眠りは心の健康にもつながる」

眠ることは体を休めるだけでなく、気持ちを安定させるためにも大切だと学びました。眠れないときには、心の状態が影響している場合もあることを知り、自分の心のサインにも気づけるようになりたいと思いました。これからは、夜更かしせずに寝る時間を決めて、朝気持ちよくスタートできるような生活を心がけたいです。

【生徒の声④】「時間の使い方を“眠り”から考えるようになった」

これまで私は「寝る時間がもったいない」と思って、夜遅くまで動画を見たり、勉強をしたりしていました。でも、“社会的時差ぼけ”という言葉を知り、自分の生活がその状態に近いことに気づきました。休日に昼まで寝てしまうのは、実は体が疲れているサインだったのかもしれません。最近は、寝る時間を削るよりも、眠ることで次の日を充実させる方が効率的だと考えるようになりました。これからは、「睡眠も自分の時間の一部」として大切にしたいです。

【教職員の声①】「良い眠り”が心と体を整えることを実感して」

生徒の皆さんと一緒に睡眠記録をつけてみました。すると、平日と休日で睡眠中央時刻がほとんど変わっていないことに気づきました。以前は休日に10時や11時まで寝てしまうことがあり、たくさん寝たのにすっきりしないと感じていたのですが、最近は平日も休日も朝7時ごろに起きるようにしています。そのおかげか、睡眠時間が短めでも朝の目覚めがすっきりしていて、1日のスタートが軽やかになった気がします。今回の講演で「睡眠中央時刻が安定していること」が、心身のリズムを整える鍵だとわかり、とても納得できました。

また、講演では「睡眠時間の不足が日中の集中力や感情にも影響する」というお話もあり、睡眠と心のつながりを改めて実感しました。良い睡眠は、心を落ち着け、前向きな気持ちを保つためにも欠かせないものです。附属中の皆さんにも、ぜひ自分のリズムを整えながら、質のよい眠りを続けてほしいと思います。

生徒の生活習慣を整えたり、心の健康を保持増進したりするためには、学校だけでなく、家庭での見守りや声掛けが大変重要です。今回のこの記事をきっかけに、ご家庭でも会話のネタにしていただき、情報共有をしていただければ幸いです。今後も学校と保護者が連携し、生徒の健やかな成長を支えていけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

10/10(金)【保健委員会】第3回学校保健委員会「薬物乱用防止教室」

10月10日(金)、第3回学校保健委員会として「薬物乱用防止教室」を実施しました。埼玉県の公立学校では、この教室を毎年行うことが定められており、附属中学校でもさまざまな職種や立場の方からお話をいただき、多角的な視点で学ぶ機会を大切にしています。今回の学校保健委員会も生徒保健委員が事前の企画・準備を行い、生徒の力で学校保健委員会を運営しました。

今年度は新たな試みとして、東京税関広報広聴室 広報広聴専門官 及川恒平様と碇舞美様をお招きし、税関の役割と薬物乱用防止について学ぶ機会としました。また、指導助言者として、本校学校薬剤師の金子裕子様にもご参加いただきました。講演では、映像や具体的な事例を交えながら、不正薬物の危険性と税関の仕事が分かりやすくお話頂きました。「税関とはどんなところか知っていますか?」という問いかけから始まり、生徒が関心を持って聞ける雰囲気で進行されました。

生徒保健委員による司会のもと、①生徒保健委員の発表、②ご講演とミニクイズ、③生徒・保護者・教職員による感想発表、④学校薬剤師指導講評 の順に実施しました。

生徒保健委員の発表

これまで私たちは薬物乱用防止教室を通して、さまざまな体験活動や学習を重ねてきました。今日は、その内容を振り返りながら、改めて自分たちの生活に生かしていくきっかけにしたいと思います。

昨年の体験活動でSNSやネット広告を通じて「飲むだけで痩せる」「簡単に稼げる」といった甘い誘いが広がっている現状を学びました。情報の裏には健康被害や犯罪への関与といった危険が潜んでおり、影響力のある発信者の言葉であっても、うのみにせず信頼できる大人に相談することの大切さを確認しました。

薬物そのものについては、大麻、覚醒剤、MDMAなどの危険性を学びました。「一度だけなら大丈夫」と思って手を出すと、体や脳に深刻な影響を与え、依存によって自分ではやめられなくなる危険があります。海外では合法とされる場面があっても、日本では所持や使用自体が犯罪であり、知らずに関わった場合でも処罰の対象になります。将来、海外に行く機会がある生徒もいるため、正しい知識を持つことが重要です。

また、アルコールやたばこも未成年にとっては健康を損なうだけでなく、薬物乱用の入口になる危険があることを学びました。早い段階から使用を始めるほど依存や将来のトラブルにつながりやすく、軽い気持ちで関わらない判断力が求められます。

(保健委員の発表の際に使用したおたよりが投影されたスライド↓)

さらに近年問題になっているのが、いわゆる「闇バイト」です。「高収入」「誰でもできる」などの誘い文句で若者を犯罪に巻き込む手口が増えています。少しでも不審だと感じたときは、一人で判断せず家族や先生、警察などに相談することが自分を守る方法であると理解しました。

これまでの学びを通して大切だと感じたのは、正しい情報を見極める力と、困ったときに相談できる環境です。「自分は大丈夫」と思い込むのではなく、周囲とつながりながら安全に生活する意識を持つことが、トラブルを防ぐ第一歩となります。

講師による講演

■ 税関の基本的な役割

日本は多くの国々と貿易を行っており、食料品や衣類、原料や工業製品などさまざまなものが輸出入されています。税関は、これらの品物が正しく取り扱われているか確認し、必要に応じて税金をかけたり、違法な物品がないか検査したりする国の機関です。税関の仕事は大きく「税に関する業務」と「取り締まりに関する業務」に分かれています。

「税に関する業務」

輸入品にかかる税金(関税)を適切に徴収しています。これは国の収入に関わるだけでなく、国内産業を守る役割も果たしています。例えば、外国産の食品が安すぎると国内の生産者が不利になるため、価格差を調整する目的で関税が課されます。これにより、輸入品と国産品の間で適切な競争が保たれています。

「取り締まり業務」

安全保障や国民の健康を守ることです。空港や港では、麻薬や拳銃、偽ブランド品、絶滅危惧種など、法律で禁止されている物が持ち込まれていないか厳しくチェックします。税関職員だけでなく、探知機や大型のX線検査装置、海上・陸上パトロールなど、さまざまな方法で常に監視が行われています。貨物や手荷物の検査に加え、輸出入時の書類確認(通関)も重要な業務の一つです。現在では多くの処理がコンピューター化され、効率的かつ正確な対応が可能になっています。

(生徒のワークシート一例:簡潔にわかりやすくまとめることができています↓)

■ 密輸の実例と探知の方法

海外からの旅行者のスーツケースの二重底に覚醒剤が隠されていたケースや、帰国者が体に金の塊を貼り付けていた事例など、驚くような方法が実際に摘発されています。ギターケースやお土産品に隠す手口もあり、年齢や国籍に関係なく、誰もが巻き込まれる可能性があります。

こうした密輸を見抜くために活躍しているのが、麻薬探知犬です。匂いを嗅ぎ分ける特別訓練を受けており、怪しい物があると座って知らせる習性があります。ハンドラー(指導員)との信頼関係も重要で、空港や港での検査に欠かせない存在です。さらに、大型X線検査装置や金属探知機などの機械も併用され、不正な持ち込みを未然に防いでいます。

■ 密輸クイズ

(まず周りと話し合い、自分の考えた回答の際に手を挙げました。↓)

■ 薬物の恐ろしさと生徒へのメッセージ

薬物は一度でも使用すると依存につながり、心と体の両方を深く傷つけます。本人だけでなく、家族や友人など周囲の人々にも大きな悲しみや迷惑を与えます。自分の未来、そして周りの人を守るために、薬物には絶対に近づかないと約束してください。

薬物を「知らないうちに渡される」「SNSなどを通じて誘われる」「断れない状況になる」など、身近に危険性もあります。怪しい誘いがあったり、友人が巻き込まれそうなときは、一人で抱え込まず、すぐに大人に相談することが大切です。

誘惑を断る勇気や、危険から距離を置く判断力を持つことが、自分と周囲を守ることにつながります。「もしものときに相談できる大人がいるか」「不安な情報を一人で抱え込まないか」など、家庭と学校で見守ることも大切です。

生徒感想

【生徒の声①】「1回でも危険という気づきと決意」

クイズも交えたお話で楽しみながら学ぶことができ、特にオーバードーズや「1回くらいなら大丈夫」という考えが誤りであることを強く実感しました。市販薬の過剰摂取でも心身に深刻な影響が出ると知り、自分や周囲が薬物に関わりそうな場面では逃げたり相談したりして絶対に手を出さないようにしたいと思いました。薬物依存は一度きりのつもりでも抜け出せなくなると聞き、自分の将来を守るために正しい判断を心がけたいと感じました。

【生徒の声②】「税関の役割と身近さへの実感」

今回の講演で、税関が関税だけではなく密輸の取り締まりや国民の安全を守る重要な仕事をしていると知りました。密輸の方法は巧妙で、一見では薬物と気づけないものも多く、知らないうちに巻き込まれる危険もあると感じました。若者の検挙が増えていることや、SNS・通販サイト・闇バイトなどを通じて薬物が身近になっている現状にも驚きました。クイズや実例が交えられていたことで、自分たちの生活と関係のある問題だと実感し、もし危険を感じたときは冷静に断れる判断力を持ちたいと思いました。

【生徒の声③】「正しい知識と社会全体で防ぐ意識」

これまで薬物は遠い世界の話だと思っていましたが、10代や20代の乱用が増えていると聞き、自分も例外ではないと感じました。医療用大麻や合法化の話題も、安全だからではなく犯罪組織対策であるという説明が印象に残りました。依存性・耐性・フラッシュバックなどの恐ろしさを知り、興味本位での使用が命取りになると理解しました。税関や警察だけに任せるのではなく、私たちも正しい情報を知り、誘われたときに断れる強い意志と相談できる環境を持つことが大切だと思いました。今回の学びを周りの人にも伝え、薬物のない社会づくりに役立てたいです。

保護者感想

【保護者の声①】「早期教育の重要性と職業理解の広がり」

子どもの身近にも薬物の危険があることを改めて知り、早い段階から正しい知識を伝える教育の大切さを感じました。税関の役割や空港での仕事についても詳しく知ることができ、とても興味深かったです。実際のお話を聞くことで、職業として関心を持った生徒もいるのではないかと思います。親としても、家庭で相談しやすい雰囲気づくりを心がけたいと感じました。

【保護者の声②】「正しい情報の共有と家庭での支えの大切さ」

子どもたちと同じ場で講演を聞き、危険薬物やオーバードーズの実態を共有できたことに意義を感じました。最近では芸能人が留学先で大麻に関与して逮捕されたニュースもあり、将来海外に出る可能性のある子どもたちには特に正しい知識が必要だと思います。親元を離れる前に、このような機会で正しい情報に触れられて良かったと感じました。家庭でも引き続き、何でも話し合える環境を整えていきたいと思います。

教職員感想

【教職員の声①】「実例に基づく学びと進路・教科への広がり」

普段接する機会のない税関職員の方からお話を伺うことができ、とても新鮮で有意義な経験となりました。実際の密輸事例を用いた説明は説得力があり、生徒にも強く印象に残ったと思います。税関の仕事が関税だけでなく、日本の安心・安全を守る重要な役割を担っていることも理解でき、社会科や進路学習にもつながる学びになりました。

また、我々が子どもの頃とは薬物を取り巻く環境が大きく変化しているため、大人も一緒に聞くことで指導に必要な知識のアップデートになると感じました。生徒からの質問コーナーが時間の都合で実施できなかったのは少し残念でしたが、今後は麻薬探知犬のデモンストレーションなども含め、さらに学びを深める機会があるとよいと思いました。

【教職員の声②】「断り方・危機意識・家庭連携の重要性」

「合法の国があるのは安全だからではなく、犯罪組織の資金源を断つため」という説明は非常に納得感があり、生徒への指導にも活かせる視点だと感じました。大学進学などで環境が変わった際、もし薬物を勧められた場合への“断り方の具体例”を提示していただいたのも実践的で心構えにつながる内容でした。

また、SNSの発達により、以前よりも薬物が手に入りやすい現状があることも改めて認識しました。薬物そのものの危険性に加え、勧誘・購入サイト・闇バイトなどに巻き込まれないための指導も重要であると痛感しました。今回の学びを通して、生徒だけでなく保護者・教職員も含めた連携の必要性を強く感じました。

学校薬剤師指導講評

ご講演とクイズを通して、薬物に関する知識を楽しく学ぶことができました。「オーバードーズ(市販薬などの過量服薬)」について注意喚起がありましたので、少し薬剤師の視点から、オーバードーズについてお話します。

オーバードーズは危険ドラッグと同じように心身に深刻な影響を与え、法律上も厳しく扱われるケースがあります。背景として、居場所のなさや孤独感、不安などを抱えた若者が安易に手を出してしまうことがあると言われています。「一度だけなら大丈夫」という考えは非常に危険で、依存や身体的被害につながります。大麻などと同様に繰り返し使用してしまい、最悪の場合は命を落とすこともあります。

また、市販薬も大量に購入することは法律で制限されていますが、複数の店を回るなどして入手しようとする例もあります。しかし、そうした行動自体が危険や問題行動につながります。絶対にそのようなことはやめてほしいです。今の中学生は多感な時期で悩みやストレスを抱えることもあるが、薬に頼るのではなく、家族・先生・友人に相談することが大切です。

最後に、「心が疲れたとき」「楽しそうだから」という理由で薬に興味を持たないでほしいです。逃げ道として薬を選ばず、自分の将来や命を大切にしてほしいです。

薬物や危険な誘いから生徒を守るためには、学校での学びだけでなく、家庭での見守りと声かけが大変重要です。今回の薬物乱用防止教室をきっかけに、ご家庭でも日々の会話や情報への注意を共有していただければ幸いです。今後も学校と保護者が連携し、生徒の安全と健やかな成長を支えていけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

学校保健委員会にご参加いただいた保護者の皆様、日頃より深いご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

07/18(金)【保健委員会】第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会(2年保健委員+部活動代表者)」

本校の特色の1つは、高校生と一緒の敷地内で生活していることがあげられます。中高生が一緒に保健に関する取り組みを通して、交流できる機会を作れないものか・・・という思いから、全日制養護教諭と附属中養護教諭が連携し、中高合同学校保健委員会「救急法講習会」を実施しています。毎年1学期の終業式の日に救命救急法と熱中症対策について中高生が一緒に学び、スキルを身に付ける機会を設けています。参加者は 全日制生徒(各運動部から1名、救命講習班の保健委員12名)と 附属中生徒(各部活動から1名、2学年保健委員6名)です。

今年度は、全日制養護教諭と附属中養護教諭が講師となり、シミュレーション訓練を取り入れた講習会を計画し、本番さながらの実践的な講習会を行うことが出来ました。

今年度は嬉しいことに、一貫生(附属中を卒業した高校1年生)も参加しており、元附属中保健委員の先輩が司会者となり、講習会の運営に協力してもらうことが出来ました。

〇内容〇

①救急法実技講習 60分 指導者:附属中養護教諭

②熱中症の予防と対応 30分 指導者:全日制養護教諭

〔①救急法実技講習〕

「2023年12月、さいたま市の中学校に通う中学生が、学校近くの商業施設を訪れていた際、駐輪場で子どもを連れた女性が倒れるところを目にしました。その中学生はすぐさま救助の行動をとりました。さて、みなさんならどのような行動をとることができますか?」という問いかけから講習会をスタートしました。

「とりあえず声をかけてみる」

「119番通報する」

「AEDを持ってきてくださいと言う」

「安全な場所に移動させる」 等、今自分にできることを答えてくれました。

さいたま市の中学生は女性に駆け寄り意識がないことを知り、すぐさま消防に通報しました。そして、次に行動したのがAEDを持ってくることでした。自分の学校の校門にAEDが設置されていると知っていた生徒たちは250m離れた中学校の校門まで走り、AEDを抱えて駐輪場に戻りました。そして、居合わせた大人がAEDを装着しました。

「プライベートでこのような場面に遭遇した時、部活動中に仲間の様子がいつもと違う時等、今回この講習会に参加するあなたたちも勇気ある行動をとれるようになって欲しい」と伝え、実技講習をスタートさせました。

1人1体人形を目の前に、一次救命処置の流れを声に出して、身体をつかって覚えていきました。

「人が倒れています!」

「周囲の安全よし」

「もしもし大丈夫ですか?」×3

「だれか助けてください!人が倒れています」

「あなた、119番通報をしてください」「あなた、AEDを持ってきてください」

「呼吸の確認 1・2・3・4・5・6 普段通りの呼吸なし」

「胸骨圧迫開始」 ※胸骨圧迫30回

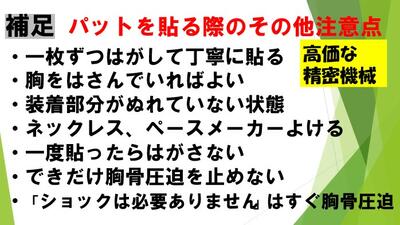

AED使用について、ポイントを学んでから実際に音声にあわせてパットを貼る練習をしました。

・パッドの種類について:未就学児用パッド、小学生~大人用パッドがある。

・電気ショックについて:ボタンを押すタイプのAED、オートショックAEDがある。

・貼る際の注意点:プライバシーを可能な限り守りながら対応、AEDの音が聞き取れるように周りを静かにさせる。

AEDを貼っている最中も胸骨圧迫を続けることが大切です。

ショックボタンを押した後にすぐに胸骨圧迫を再開することが大切です。

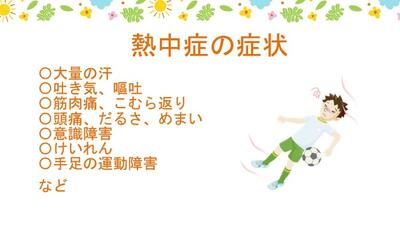

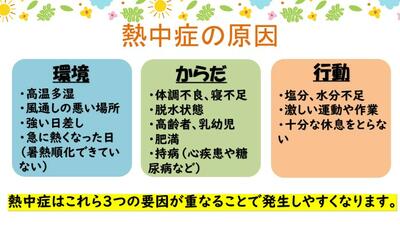

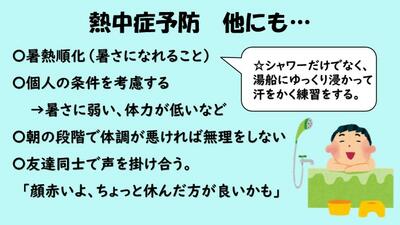

〔②熱中症の予防と対応〕

熱中症の予防① 水分塩分補給

水分補給のタイミングは、

〇運動の前後

〇運動中は30分毎

〇授業の合間

熱中症の予防② 衣服の工夫

〇帽子や日傘で直射日光をカットする

〇通気性の良い服を着る

〇明るい色の服を着る

☆防具を付けるスポーツは、着用しているものを適宜緩めるなどして熱を逃がす

熱中症予防③ 生活習慣を整える

〇バランスの良い食事

(特に朝ごはんは絶対に抜かない)

※お味噌汁は、水分と塩分を同時に摂れるため朝食にオススメ!

〇十分な睡眠

〔参加した生徒の感想〕

~附属中生徒~

・AEDで心電図を解析できたり、自動で電気ショックを流すか判断してくれたりすることは知らなかったので、クラスの人にも伝えようと思います。胸骨圧迫をするときは思ったより強い力が必要で、確かに数人で救助する必要があるなと実感しました。部活中でなくても下校中も熱中症になる可能性はあるので、気温にあった服装や水分補給を心がけたいです。

・AEDや熱中症についての新しい知識を得ることができて良かったと思いました。また、自分は家の近くにあるAEDの位置を把握できていないので、それも把握するきっかけにもなりました。今日のこの講習で知ったことを生かし、熱中症や意識がなくなって危ない人がいたら、まわりを導けるようにしたいです。

・大事なのは胸骨圧迫やAEDの装着だけでなく、日ごろから対策や予防をすること、倒れている人がいた時は冷静な行動をとることが大事だと分かりました。

~全日制生徒~

・マネージャーとして、選手に対してできることがまた増えたと思うので、この会に参加出来て良かったです。

・一度中学校の時に救急法を学んだが不安だったので、今回学べてよかったです。心肺蘇生の際には、少しでも助かる確率を上げるために声をだし、周りと協力することが大事だと思いました。

・実際の救命現場の音声や具体例などを見て、一気に救急救命という事柄が身近になったように感じました。これから本格的に暑くなってきて体調管理をするだけではどうにもならない体調不良もたくさんあると思うので、自分が習ったことをみんなに伝え、部活の仲間全員が実行できるようにしたいです。

川口市立高校と附属中学校は毎年7月は救急法スキル強化月間です。実は中高の全教職員が今年も7月1日~7月3日の3日間、救急法講習会で訓練をしました。生徒も教職員も一緒の時期に救急法を学び、校内全体で意識を高めることができています。

教職員役、生徒役等の役割札を首からかけて、それぞれ与えられた役を演じました。

教職員も真剣に、緊張感を持ちながら傷病者発生の場面を想定して訓練しています。

中高の教職員もシミュレーション訓練を取り入れ、この講習会でも本番に近い形で実践的な講習会を行うことが出来ました。この講習会も毎年、全日制養護教諭と附属中養護教諭が連携して計画・実施しています。

今回の第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」を通じて、もしものときに落ち着いて行動するための知識と技術を学ぶことができました。日ごろから自分の体調に目を向け、こまめな水分補給や適切な休憩を心がけることも、命を守る大切な行動のひとつです。これからの季節、熱中症にも十分注意しながら、自分自身や周囲の人の健康と安全を守る意識を高めていってほしいと思います。

07/04(金)【保健委員会】第1回学校保健委員会「食育教室」③~参加者の声(感想)~

こちらの記事は

「07/04(金)【保健委員会】第1回学校保健委員会「食育教室」②~専門家のご講演・体験活動~」

の続きです。

+α 情報 保健委員の発表の際に、新キャラクター「なすっち」の発表がありました。

生徒感想

【生徒の声①】「正しく食べて、健康的にダイエット」

西尾先生の講演で「食べるダイエット」という考え方を知り、衝撃を受けました。これまで、ダイエットは食べないことだと思っていましたが、必要な栄養素をきちんととることで、かえって健康的に痩せられるということを学びました。特にお菓子を食べながら炭水化物を制限するような偏った食生活は、体に良くないとわかり、自分の食習慣を見直す良い機会になりました。

【生徒の声②】「睡眠と成績の関係に驚き!」

講演の中で、睡眠時間がしっかり取れている方が成績が良くなる、という話がとても印象に残りました。私はこれまで、テスト前は睡眠を削って勉強することが正解だと思っていたので、驚きました。これからは、集中力を高めるためにも、まずは睡眠を大切にしたいと思います。お話が理科Ⅱの授業内容と重なっていたこともあり、興味を持って聞くことができました。

【生徒の声③】「家族の支えに感謝、自分も行動を」

体験活動でスープとおにぎりのメニューを考えてみたら、自分の考えた献立ではビタミンや鉄分がほとんど摂れないことに気づきました。毎日、栄養バランスを考えてご飯を作ってくれる母のすごさを実感し、感謝の気持ちが湧いてきました。これからは、食事の準備を手伝ったり、家族と一緒に健康的な献立を考えたりして、家庭での食生活にもっと関わっていきたいと思います。

【生徒の声④】「附属中だからこそ、意識したい健康管理」

附属中は給食がなく、歯みがきの時間もありません。そのため、一人ひとりが健康への意識を持つことが大切だと改めて感じました。保健委員の発表から、自分の生活を見直すきっかけにもなりました。歯みがきの習慣やカルシウム・ビタミンの不足、夜更かしなど…忙しい中でもできることから改善し、自分自身の健康を守っていきたいです。

【生徒の声⑤】「楽しく学べた!今すぐできることから実践」

講演ではキャラクターやスライドを使った説明が分かりやすく、楽しみながら多くの学びを得ることができました。保健委員の発表や体験活動も、現状を知るだけでなく、自分にできることを考えるよいきっかけになりました。中学生の今こそが成長に必要な時期。日々の食事や生活習慣を大切にし、今日学んだことを少しずつ実践に移していきたいです。

保護者の感想

【保護者の声①】「親子で学ぶ時間が家庭の会話と行動を変えるきっかけに」

子どもが興味を持って真剣に講演を聞いている姿に驚き、私自身もそれに応えたいと思いました。栄養について、親の私も新たな学びが多く、大変勉強になりました。親子で同じ時間を共有できたことが、家庭の会話や意識の変化につながっています。

子どもが「ジュースより牛乳」「おやつに小魚アーモンド」と行動に変化が見られ、専門家の話は子どもの心にも響いていると実感しました。

また、保健委員の皆さんの堂々とした発表にも感動しました。入学して間もない生徒たちが、自主的に行動している姿に頼もしさを感じました。

【保護者の声②】「『食』は成長の土台 家庭でもできることを少しずつ」

中学生のこの時期が将来の健康にとっていかに大切かを、改めて深く考える機会となりました。炭水化物が多めになりがちな家庭の食事を見直すきっかけにもなり、スープとおにぎりの取り組みを家でも始めようと思います。

とはいえ、毎日のお弁当づくりには限界があり、学食など学校のサポートもあると嬉しいです。手軽にできるメニューの具体例なども参考になり、「完璧を目指さず、できることから」という考えに救われました。

娘と一緒にスープの具材を考えながら、栄養バランスを意識する良い習慣が始まりそうです。

【保護者の声③】「専門的な内容もわかりやすく、心に残る講演でした」

西尾先生の講演は、専門的な内容を図解や具体例でとても分かりやすく伝えてくださり、保護者としても知識を深めることができました。脂質が脳に関わること、DHA・EPAや抗酸化作用の働きなど、理論と実生活がつながる内容が多く、学びの多い時間でした。

子どもたちが不足しがちな栄養素とその影響についても知り、質の良い食事を心がけようと再認識しました。

また、保健委員の発表がしっかりしていて、日頃の活動の様子がよく伝わりました。体験活動の時間も非常に有意義で、他の保護者の感想を聞けたことも参考になりました。

【保護者の声④】「お弁当生活の悩みと向き合うきっかけに」

給食がないことで、家庭の負担が大きく、栄養バランスが取れているか不安が常にありました。今回の講演で、栄養素の組み合わせや簡単な補食の工夫を学ぶことができ、お弁当にも取り入れてみようという前向きな気持ちになれました。

「サバ缶をストックする」「スープに工夫をする」など、すぐに実践できそうな工夫も紹介していただき、実用的でした。

保護者としては、時々でもよいので学食の活用や調理実習など、学校と家庭で協力できる仕組みがあるとより安心です。保護者会での声も大変参考になりました。

【保護者の声⑤】「日々の食事の意味を見直すきっかけに」

これまで漠然と「栄養バランスが大切」と思っていたものの、講演を通じてその背景や理由が明確になり、子どもにも伝えやすくなりました。

「睡眠時間を削って勉強するより、きちんと寝た方が成果が出る」といった言葉も説得力があり、親の声かけにも自信を持てるようになりました。

食育授業→家庭科の調理実習→講演→スプおにプロジェクトという流れも非常に自然で、学びが連続している点に学校の工夫を感じます。

「お弁当はただ作るもの」ではなく、「子どもの健康を支えるもの」と再認識できた、とても意義のある時間でした。

大学院生・教職員の感想

【大学院生の声】「学びを即生かしている附属中生は素晴らしい」

・今回体験活動をさせていただいて、とても楽しかったです。一人一人が調理実習や講演の内容を生かして、体験活動に取り組んでいる姿がとても印象的でした。ひとりひとりが自分事として考えており、プロジェクト期間の実践がとても待ち遠しいと思っていました。実際、プロジェクト期間に巡回し、お昼の状況を見させてもらいましたが、具だくさんのスープを持ってきている生徒が多く、西尾先生の講義や調理実習での学びを生かしている姿が見られてとても嬉しかったです。健康な食生活は、学校生活の土台となるものです。これからも学びを生かして、元気に学校生活を過ごしてください。

【教職員の声】「我が子への食を考えるきっかけに」

・西尾先生の講演は分かりやすく、楽しく、あっという間でした。娘がぽっちゃりしているので、炭水化物はご飯で摂るようすすめました。今日、生徒が「今日のお弁当自分で作ってきた!」と声をかけてくれました。素晴らしい取り組みです。

指導講評 新井 朋子教頭

ご多用の中、保護者の皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。参加希望の問い合わせが多く寄せられ、皆様の関心の高さを大変うれしく感じております。

埼玉大学の西尾尚美先生には、今年度も引き続きご指導をいただき、感謝申し上げます。本校の健康教育における大きな支えとなっており、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

大学院生の中田さんには体験活動の企画を、保健委員の生徒の皆さんには準備や進行、発表を通して、素晴らしい会の運営をしていただきました。生徒が主体となって健康への関心を高めていることに、本校の特色と力強さを感じました。

私は本校へ着任し、給食がないことに少し不安を覚えましたが、西尾先生のご助言や保健委員の取組を知り、安心できました。それでも今後も、生徒がしっかりと栄養を摂り、食や睡眠を生活の優先順位に置くことの大切さを伝え続けていきたいと考えています。

近年、社会全体において「ルッキズム(外見重視)」の傾向が強まり、思春期にある生徒の皆さんも、「ご飯をたくさん食べること」に抵抗を感じる場面があるかもしれません。しかし、成長期の今こそ、正しい知識に基づいて、しっかり食べることが大切です。

本日の講演では「睡眠」についても触れられました。食と睡眠は、学校生活を健やかに送るための基盤です。これらを生活の優先順位として意識し、自分自身の健康のために決断し、実践していく力を、附属中の皆さんにはぜひ身につけてほしいと思います。

また、しっかり食べるためには、健康な歯が欠かせません。海外ではむし歯になる前に予防的に歯科を受診する習慣がありますが、日本では症状が出てから通う傾向が強いといわれています。私自身も近年、口の健康への意識を改め、忙しくても定期的に歯科を受診し、毎日3回の歯みがきとフロスを欠かさないようにしています。

食や睡眠を大切にすることは、ご家庭でもすでに意識して取り組んでいただいていることと思いますが、本日ご参加いただいた保護者の皆様には、今回の内容をぜひご家庭に持ち帰っていただき、生活の中で一層実践を深めていただければ幸いです。

大切な生徒たちが、これからも元気に過ごせるよう、大人も子どもも一緒に、食・睡眠・歯みがきへの意識を高めていきましょう。本日はありがとうございました。

おわりに

今回の学校保健委員会では、生徒自身が「自分の食」や「歯みがきや睡眠等の生活習慣」について深く考え、発信する力を高めるとともに、専門的な知識を講演で学ぶことで、より具体的な行動につなげるヒントを得ることができました。

食生活は毎日の積み重ねによって形づくられます。完璧を求める必要はありませんが、小さな意識の変化が健康な未来への一歩になります。今後も、学校・家庭・地域が連携して、生徒たちの健康を育んでまいります。今後も本校の学校保健活動のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。