学校保健委員会

02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」③

※この記事は「救急法講習会(2年)」2の続きです。

~生徒の感想~

・今回の学校保健委員会で知識の確認をすると共に救命リーダーとして友達に救命方法を教えることができてよかったです。私は消防局で「普通救命講習Ⅰ」も受講したことはあったのですが、曖昧になっていた部分を正確に思い出すことができました。人の記憶というものは忘れやすいと思うので、これからも定期的に普通救命講習を受けていきたいです。もし人が目の前で倒れていたら率先して救命活動を行いたいです。この会を企画して下さった保健委員のみなさん、川口市消防局の皆様、本当にありがとうございました。

・実際に傷病者に遭遇した場合、慌てたり不安になったりして何をしたら良いのかパニックに陥ってしまうことがあると思います。今回の学校保健委員会はそのような事態が目の前で起きた時、正しい行動を起こせるように実際遭遇しそうなシチュエーションを想定した練習ができたので、とても良い体験だったと思います。またAEDの使い方を習ったことで、いざという時に他の人よりもスムーズ使用し、周りの人に指示をすることも出来るのではないかと思いました。今回身に付けたことは忘れないようにします。

・今回の救急法講習会で、命の重さを改めて感じた。人生で初めて救命体験をした正直な感想としては「疲れた」だった。胸骨圧迫はだんだんと腕が痛くなり、AEDは使用手順を初めて知ったこともありと身体的にも精神的にも疲れがあった。しかし人の命はそれ以上に重く、一筋縄では助けられないということを感じた。助ける知識がないと倒れた人を前に何もできないので、今回の講習会を受けることができてとてもよかった。いざ、救命が必要な状況になったとき、すべてが講習会のとおりにいくとは限らないが、少しでも正確に行動できるように今回学んだことを忘れずに生活していきたい。また自宅に近いAEDの場所を家族内で共有したり、友達との話で少しでも話題に出したりするなど自分以外の人にこの経験を伝えていきたい。

・今回の保健委員会を通して、救命の正しい知識を得ることができた。そして初めて意識の確認〜AEDの流れを体験した。練習と分かっていても、いざ一人でやる順番になると、次の行動を忘れてしまったり、やらなければならないことを飛ばしてしまったりしたことがあった。今回このような機会があってとてもよかったと思う。実際に救助をするときは、いったん頭を整理して冷静になることが大切だと考えた。学校保健委員会後、家族と自宅周辺にあるAEDの場所を確認した。思ったより身の回りにたくさんあったことに驚いた。今回の講習の内容を忘れないようにして、いざというときに迅速かつ冷静に行動できればいいなと思った。

・AEDの使い方は「AEDを開けば書いてあるからわかるだろう。」と思っていたが、このような講習を受けていなければ、いざというときに使うのは難しいと感じた。今後は学んだことを生かし、命を救う行動ができると思う。

・一次救命処置を学んだことを通して、人を救助するにはたくさんの人の協力が必要ということを学ぶことができた。また、救助の連鎖についての理解も深められた。これまで「もし人が倒れたら」など、考えたことがなかったが、今回詳しく何をすればよいのかを反復して学ぶことができたため、人が倒れたときに何か行動を起こせる自信がついた。この救急法講習会を毎年実施して、行動に移せる自信がある人を増やしていくべきだと思った。

~教職員の感想~

・救命リーダーの皆さんは学校保健委員会の1週間前くらいから昼休みに保健室で一次救命処置の流れを確認し、初めて学ぶ同級生に一生懸命スキルを率先して伝授することができていました。とても頼もしく感心しました。救助に携われる人材がどんどん増えることが本当に素晴らしいことだと思います。附属中生は川口市内全域から登校してきているため、救命スキルを身に付けた人が市内広範囲にいるということが素敵なことだと思います。

・生徒たちは一生懸命でした。先行して受講していた救命リーダーたちがいてくれたおかげがあると思います。学年の先生方も一緒に参加していただいて感謝です。

~消防局職員の指導助言・感想~

とても真剣に取り組むことができていました。今後皆さんは救助に携わる人になってください。本日は講習でしたのでAEDを使用したら、パットを外して片付けをしましたが、実際現場でAEDを使用した場合は絶対に剥がさず、電源も入れっぱなしにして、そのまま救急隊員に引き継いでください。もし傷病者が意識を取り戻したとしても、再びレベルがダウン(意識の低下や心停止等)になってしまうケースもあります。再びショックが必要になることもありますので、そのままの状態にし、傷病者の変化に気付けるように声をかけ続けたり、会話をしてあげたりしてください。

本日は90分間の講習会でしたが、川口市消防局では夏に更に内容を充実させた、ジュニア救命士の講習(3時間)をやっています。ぜひチャレンジしたい人はホームページを確認し、応募して消防局に来てください。

~授業前後アンケートの結果~

講習会前後で「人を助ける行動をとる自信の有無」について、アンケートを実施しました。講習会前は41%の人が「自信がある」と答えていましたが、講習会後は92%に増加しました。

~救命入門コース受講証について~

学校保健委員会終了後に、80名生徒全員に「救命入門コース受講証」を1人1人に贈呈しています。ぜひご家庭でも話題に挙げ、学びやスキルを共有してもらえたらと思います。

~救命救急コーナーについて~

現在、保健室の中に救命救急コーナーがあります。今回の講習の復習でぜひご利用ください。去年受講証を取得した3年生の先輩も練習に来ていました。来年受講証を習得予定の1年生でも大歓迎です。学期末(3月末)まで設置予定です。教職員も保護者の皆様もぜひお気軽にお立ち寄りください。

-お礼-

今回は生徒・教職員・講師で実施する学校保健委員会でした。このHPを通してご報告とさせていただきます。今後も実施の様子をこのホームページに掲載しますので、ご覧いただけたらと思います。日頃から学校保健活動のご理解・ご協力ありがとうございます。

02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」➁

※この記事は「救急法講習会(2年)」1の続きです

~実技講習(一部抜粋)~ 附属中養護教諭+消防局本部職員より

練習:一次救命処置を講師の後に続いて何度も何度も反復練習をしました。

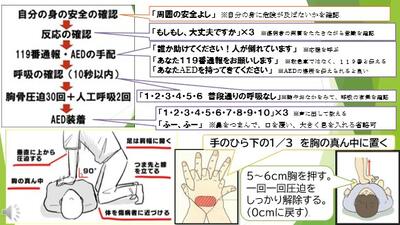

① 「人が倒れています」

② 「周囲の安全よし」(自分の身・救助者の身が周りの環境を見て安全かを確認する)

③ 「もしもし 大丈夫ですか?」×3 「意識なし」

④ 「誰か助けてください 人が倒れています」

⑤ 「あなたは119番通報をお願いします」「あなたはAEDを持ってきてください」

⑥ 「呼吸の確認」(胸やお腹の動きが見える姿勢になって確認する)

「1・2・3・4・5・6 普段通りの呼吸なし」

⑦ 「胸骨圧迫開始」

「1・2・3・4・5・6・7・8・9・10(×3)」

⑧ 「人工呼吸」(2回息を入れる ※省略可)

⑨ AEDの操作 パットを胸に装着

「離れてください!」

「ショックボタンを押します 離れてください!」(ショックボタンを押す)胸骨圧迫再開

実践:流れを確認できた後、一次救命処置の一連の流れを1人で行いました

学校の帰り道、SKIPシティ前の交差点で60代の男性が胸を押さえて倒れました等、1人1事例(現場や傷病者の状態)を具体的に設定し、自分ならどのように行動するかをイメージしながら実践しました。

緊張感を持ちながら、一生懸命取り組むことができていました。

この学校保健委員会の続きは

02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」3

をご覧ください。

02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」①

2月5日(木)4・5時間目 保健体育の授業内で 第5回学校保健委員会「救急法講習会」を開催しました。対象学年は2年生です。講師は 附属中学校 養護教諭(応急手当普及員)、指導補助として川口市消防局本部の職員6名 にお越しいただきました。生徒・教職員・消防局本部の職員 と人の命の大切さについて改めて考える時間とし、一次救命処置の知識やスキルを身に付ける機会(消防署が発行する「救命入門コース受講証」を取得する機会)としました。2年生の生徒保健委員と附属中救命リーダー(15名)が事前に準備を行い、生徒が指導補助要員として大活躍する学校保健委員会となりました。

〇附属中救命リーダーとは?

1学期終業式で行った 第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」に参加した保健委員と各部活動代表生徒のことです。すでに一次救命処置を学び、スキルを取得済みの生徒です。※今回の会ではオレンジ色のビブスを着て参加しました。

詳細はこちら

07/18(木)【保健委員会】第2回学校保健委員会「中高合同救急法講習会」

今回の第5回学校保健委員会も保健委員生徒による運営で実施しました。

~開会の言葉~ 保健委員より

自分の目の前で人が倒れた時、倒れている人を見かけた時、どんな対応が適切なのかについて実践します。すでに保健体育の保健の授業で知識として得た内容を実際に行動に移せるようにしましょう。命の重み・大切さを実感してもらう機会でもあります。自分ごととして捉え、しっかりと取り組めるようにしましょう。

~開催目的の確認~ 救命リーダー代表者より

目的は「救命入門コース受講証」の取得と、附属中生全員が一次救命処置の知識・技術を習得することです。1期生の先輩の声から始まったこの取り組みは、今回で3回目となります。人が目の前で倒れた時、助けられるようになること、また命を助けるためにはたくさんの人の力が必要なことを体験したり、命の重みについて実感したりする会にしましょう。

~実技講習前講話(一部抜粋)~ 附属中養護教諭

中学生が一次救命処置に携わり活躍した事例を紹介しました。

さいたま市立中学校に通う中学生が、学校近くの商業施設を訪れていた際、女性が倒れるところを目にします。女性に駆け寄り意識がないことを知った生徒は、すぐさま119番通報しました。そして、次に行動したのがAEDを持ってくることでした。250m離れた中学校の校門まで走り、AEDを抱えて現場に戻りました。生徒たちや商業施設の関係者などの協力で、女性はその後到着した救急車に搬送され、一命をとりとめました。

勇気をもって傷病者に声をかける、意識がないと判断して119番通報をする、AEDの場所を予め把握し、走って取りに行く・・・これらの行動は一次救命処置の訓練を受けた経験と勇気があってできた行動です。

埼玉県の救急車到着時間の平均時間は7~8分と言われています。呼吸が停止してから1分でも1秒でも無駄にせず、すぐさま救助することが大切だということを理解したうえで実技講習がスタートしました。

この学校保健委員会の続きは

02/05(水)【保健委員会】第5回学校保健委員会「救急法講習会(2年)」2

をご覧ください。

10/10(木)【保健委員会】第4回学校保健委員会「心の健康教室」3

※この記事は「心の健康教室」2の続きです。

~講演~

本日のお話は、「セルフケアとストレス管理」がテーマです。中学生の時期は心身の成長期であり、多くの生徒が環境の変化や部活、勉強、人間関係などでストレスを感じています。この時期に自己分析を通じてセルフケアを習得することが重要です。

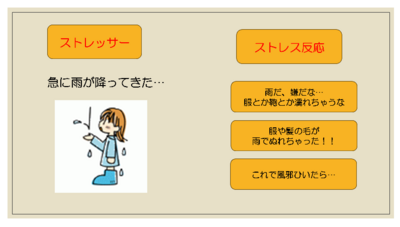

〇ストレスとは何か

ストレスは、心身に過剰な負荷がかかることで生じる歪みを指します。ストレスの原因となる出来事を「ストレッサー」、それに対する心と体の反応を「ストレス反応」と呼びます。日常生活において、天候や人間関係、学業など、さまざまなストレッサーが存在します。ストレスは避けることができません。ストレスに対処するためには、セルフケアが不可欠です。

〇ストレスの分類

ストレスは以下の三つのタイプに分類されます。

物理的ストレッサー:気温の変化や騒音など外的要因によるもの。

化学的ストレッサー:タバコやアルコールなどの化学物質による刺激。

心理社会的ストレッサー:人間関係や学業など、日常生活に関わるもの。

また、ストレス反応は次の四つのカテゴリーに分けられます:

認知反応:頭に浮かぶ考えやイメージ(例:「失敗したらどうしよう」)。

気分・感情反応:不安やイライラなどの心の反応。

身体反応:頭痛や胃痛、息苦しさなどの体に現れる反応。

行動反応:泣く、怒る、逃げ出すなどの行動として現れる反応。

〇セルフケアの重要性

ストレスは避けられないため、自己の性格や行動パターンを理解し、適切にセルフケアを行うことが大切です。セルフケアができていないと、将来的に心身に不調をきたす可能性があります。反対に、無意識にセルフケアができている人は、そのメカニズムを意識化し、さらに強化することが大切です。

〇心理カウンセリングに関する文化的視点

アメリカでは心理カウンセリングの利用率が30~40%で、日本は約6%と大きな差があります。日本では、心の病と診断された人や、不調を感じた後に受診する傾向が強いです。アメリカやイギリスでは、カウンセリングを受けることが日常的で、歯科医の受診と同様の感覚で行われています。アメリカの大統領や著名なアーティストも日常的にカウンセリングを受けており、メンタルケアが文化として根付いています。日本でも、心の健康を維持するために定期的にカウンセリングを受け、予防的にケアする意識を高められると、早期発見・早期解決につながります。

〇コーピングについて

コーピングとは、様々なストレスに対して適切な対処を意図的に行っていくことをいいます。

認知的コーピング:頭の中で考えたり、イメージしたりすること。嫌な事があっても、「気にしない」とか、失敗したときに「次、頑張ろう」とか、考え方を変えてみたり、自分を褒めてみたりすること。

行動的コーピング:具体的な行動を伴うこと。スポーツで発散する、大声で怒鳴ってみる、だらだらする等。

認知的コーピングや行動的コーピングを意識して、自分だけのコーピングレパートリーを増やしていきましょう。大体50個から100個くらいあるといいといわれています。

★講演の際、生徒の考えを表示したり、アンケートを実施するツールとして「Padlet」を使用しました。リアルタイムで生徒の意見を確認し、講演内容に反映することができました。ステージの裏ではICT支援員の小木様が操作をしてくださりました。

~体験活動~

本会に参加する前に、パソコンを使用した事前ワークで「エゴグラム」という心理検査を用いて、質問に答えてもらいました。自分の性格傾向を客観的に把握できるものです。エゴグラムは、5つの性格タイプ(厳しい親、優しい親、合理的な大人、自由な子供、順応した子供)に基づいており、それぞれが自己理解を深めるための指標として活用することができます。

~生徒・教職員感想~

〔生徒〕

・小学校の頃にも心の健康教室はあったのですが、ストレスについての説明だけでした。でも今回の学校保健委員会ではパッドレット(PC)を使って意見を集計したり、自分の分析を見れたりしてとても面白かったです。保健委員の運営もスムーズに進行されていたり、発表の声がはっきりとよく聞こえてきたので内容が頭にスッと入ってきました。

・スクールカウンセラーさんの貴重なお話を聞くことができて良かったです。小学校でもスクールカウンセラーさんに関する手紙は度々配られていましたが、なんとなく近寄りがたい雰囲気と自分にはあまり関係ないかな。と思っていました。しかしいざ悩みや相談したいことができた時にスクールカウンセラーさんの存在はとてもありがたいものだなと感じました。保健委員会の進行も前回は2年生が中心に動いていた印象でしたが、今回は1年生保健委員だけで運営ということで、先輩たちにも劣らない活躍ぶりだったと思います。ありがとうございました。

・心の不安定について学校で習ったことはあっても、ストレスやコーピングについてなど、詳しく講義をして頂いたことはなかったです。今回の会で自己理解に繋がったと思いました。自分自身で心をコントロールするのも若干難しい時期ではあると思うので、なるべく多くストレス発散法を持っておきたいと思った。また、なるべく相談して自分から自分の状態を発信できるようになりたいと思いました。

・コーピングとして、自分は音楽を聴くことを多く行っていました。しかし、それはスマホやCDがないとできないコーピングであり、今回質より量ということを学んだので、音楽を聴く以外に自分なりのコーピングを調べたり、見つけていきたいです。体験活動ではエゴグラムで自分の内なる性格がわかり、自分を見つめることができてとても楽しかったです。また周りと話し合う時間があったことで、自分の周りの人のことを知れてよい機会でした。

・エゴグラムで、私という人間を再確認できたので、私の特性を活かしてこれからの学校生活を充実させていこうと思いました。ストレスとの向き合い方やストレスを解消する方法もわかりました。今後の学校生活がもっと楽しくなりそうです。

〔教職員〕

・アメリカと日本の心理カウンセリングの利用率比較のところが印象的でした。日本は心の病になったら行くというイメージですが、アメリカは予防のために自己管理として行くことが多いそうで驚きました。自分なりのコーピングを増やしながら、これからもストレスとうまく付き合っていきたいと思います。「ストレスは人生のスパイスだ」という言葉を、私も誰かに伝えたいなと思いました。保健委員さん、スムーズな運営や素敵な発表ありがとうございました。講師の先生方の紹介がクスッと笑えて、親近感を感じながら話を聞くことができました。

・悩みがたまり始めたであろう1年生のこの時期にこのテーマ(ストレスや悩みについて)学ぶことはタイムリーに感じました。教師からではなく講師から学ぶのは良いことだと思いました。

・スクールカウンセラーさんのお話が穏やかでわかりやすく、生徒が自分自身と向き合える時間になったように思います。保健委員の話し方もとても上手でした。

-お礼-

今回は生徒・教職員・講師で実施する学校保健委員会でした。このHPを通してご報告とさせていただきます。今後も実施の様子をこのホームページに掲載しますので、ご覧いただけたらと思います。日頃から学校保健活動のご理解・ご協力ありがとうございます。

10/10(木)【保健委員会】第4回学校保健委員会「心の健康教室」2

※この記事は「心の健康教室」1の続きです。

~生徒保健委員の発表~ 本校の心の健康について

1. 心の健康状態についての調査結果

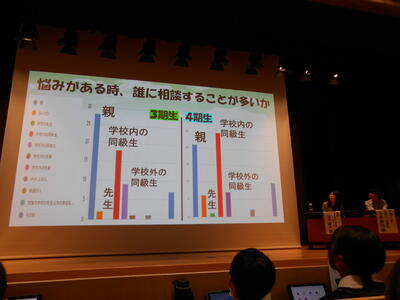

3期生と4期生に対して、健康やストレスに関するアンケート調査を実施しました。3期生のデータは1年生の時に実施したデータを使用しました。

健康の自己評価では4期生の方が元気と答えた人が多く、特に10段階中10点の最高評価をつけた生徒が12人以上いました。しかし、一方で0点の元気がないと答えた生徒もいるのは心配です。平均では4期生が3期生を上回っており、全体的には4期生の方が元気な傾向にあります。

2. 日常生活の楽しさ

「毎日楽しいですか?」という質問に対して、4期生の回答には、楽しさをあまり感じることができていない生徒もいました。また、最高評価の10点をつける生徒も少なかったです。3期生よりも平均値が低く、4期生の生活満足度に心配が残る状態でした。

3. ストレスレベルの状況

4期生は健康面では元気な一方、ストレスに関してはばらつきがあることが判明しました。ストレスレベルが非常に高い生徒がいる一方で、ほとんどストレスを感じない生徒も多く、平均的には4期生の方が3期生よりもストレスを抱えているということがわかりました。

4. 相談傾向と対応策

ストレス対策として、4期生は主に同級生に相談する傾向が強く、大人や先生に相談するケースが少ないことがわかりました。身近な大人に相談することや、相談室の利用も手段の一つとして考え、誰でもよいので相談することがストレスを軽減するのに有効です。

5. 4期生が不安に感じていること

4期生が「不安に感じていること」として、勉強と人間関係と答える人が多かったです。3期生と比較して、人間関係に悩む生徒がやや多いものの、全体的には3・4期生ともに似たような悩みを抱える傾向があるとわかりました。

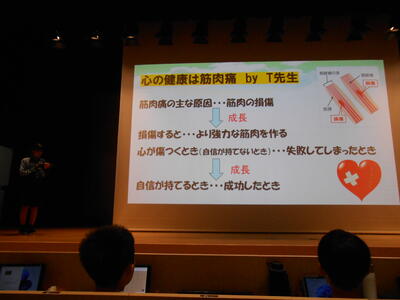

6. 心の健康と成長の考え方

心の健康についての保健委員のアドバイスとして、筋肉痛を例に挙げます。筋肉に痛みが発生しても、それは太く、大きく成長します。心も「失敗」や「悩み考える」ことが経験・成長につながると言えると思います。「失敗は成功のもと」ということです。心がマイナスの方向に働いたときは成長の一環として捉え、まわりに支えらながら、頼りながら少しずつ前へ進んでいくことが大切です。

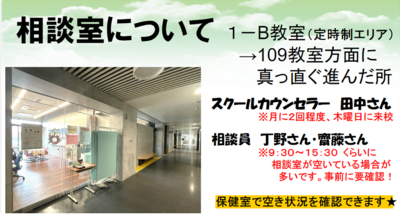

7. 相談室の活用方法

どんな小さな悩みでも気軽に相談できることが大切です。事前予約を行うことでスクールカウンセラーや相談員からカウンセリングを受けることができます。家族や友人関係、学業に関する悩みなどなんでも対応可能です。早めの相談が大切です。曜日によって相談室の開室時間は異なりますが、9:30~15:30頃まで相談にのってくださります。

この学校保健委員会の続きは

10/10(木)【保健委員会】第4回学校保健委員会「心の健康教室」3

をご覧ください。