4期生ー1年生

03/19(水)【1年生】進路講演会

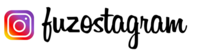

ベネッセコーポレーションの首都圏支社より講師をお招きして、「希望進路実現に向けて」と「学力推移調査の振り返り」に関するご講演をいただきました。

現在の社会や大学入試の変化にふれながら、進路選択のアドバイスやベネッセ学力推移調査の結果をうけた振り返りについて、お話をいただきました。

保護者の方にも聴いていただき、その後に保護者会を開催しました。

中高一貫校に向けてのお話であり、一般の公立中学校ではまだ触れない内容について考えるきっかけとなりました。

ベネッセコーポレーション首都圏支社のみなさま、ありがとうございました。

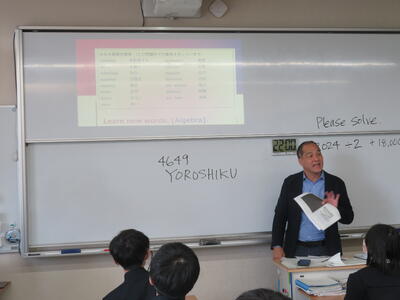

3/18(火)[1年生] Let’s learn math in English! ~英語を使って数学を学ぼう!~

先週今週の1年生の数学の授業では、英語を使って、数学を学習しました。

いつか海外に留学したり、英語で論文を発表する人もいるかもしれません。

そんなときの為に、数学の用語を英語で発音するとどんな単語になるのか。数式や文章題をどのように表現するのか実際の問題を解きながら考えました。

|

|

必死にジェスチャーを交えながら、わからない問題を解こうとする姿や、スペシャルゲストのCIRのアンドリュー先生から出された問題に取り組む姿勢はとても素晴らしいですね。

いつか海外で活躍する若き数学者も附属中から誕生するかもしれません。

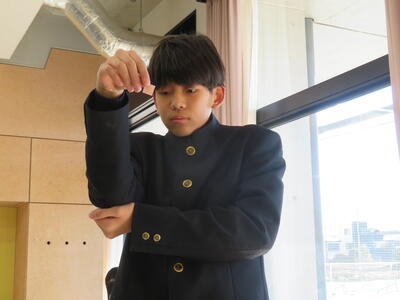

03/11(火)【1年生国語】最後の教材

1年生の国語は最後の教材に入りました。今回は小学二年生の教材である「スーホの白い馬」です。

1年間学んだことを生かし、こちらが設定した主題に向かっていく根拠を探します。

小学生の時には気にも留めなかった表現や設定に対し考えを深めていました。

物語は読み手によってとらえ方が変わることが多いですが、同じ人物でも年齢や置かれている状況によって

変わることがあります。

読書の世界は無限大です。2年生になっても素敵な教材に出会えることを楽しみにしていてください!

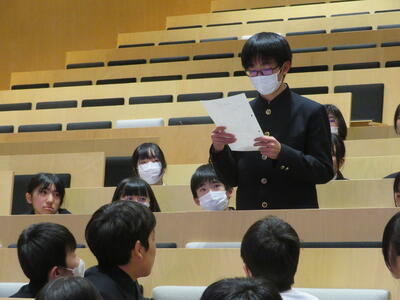

03/07(金)【1学年】第1回学年討議「2年生に向けて」

議題:今日から2年生スタートまでの過ごし方

1年生として有終の美を飾り、2年生としてよりよいスタートを切るために、5期生を迎えて先輩になることをイメージしながら話し合いをしました。

事前アンケートで聞いた「先輩の憧れているところ」をもとに、まずは2年生としての理想像について話し合いました。意見を出す、質問する、賛成/反対する、を繰り返し行い、共通理解ができているかを確認しながら少しずつ議論を深めていきました。

「先輩と後輩をつなぐ役になる」という理想像に近づけるよう、集団としての課題を解決していきましょう。そして、残りの1年生の生活と春休みで、個々のForce(力)を高め、2年生として良いスタートを切れるようにしましょう。

↑議長団の皆さん (お疲れ様でした!)

↑学年委員長からの提案 「2年生でよりよいスタートを切りましょう」

↑学年主任からの話 「”全員”で気持ちをそろえよう」

↓<討議の様子>

学年討議の後は、日常生活や春休みでの過ごし方で起こりうる、ネットトラブルについて少し話し合いをしました。

中高生がネットに絡んだ事件事故で、最近でも大きなニュースになっています。適切な利用方法を考え、トラブルに巻き込まれないために、加害者や被害者の立場に立って考えました。

03/04(火)【1年生】総合~川口市のまちの魅力と今後~

11月の「川口市市産品フェア」の発表のあと、1学年の総合的な学習の時間では「川口市のまちにはどのような魅力があるのか?」「川口市の魅力がよりあふれるには?」というテーマで調べ、考え、まとめてきました。

これまでの総合では、「コラージュ」はPCで作成して印刷、「附属中の魅力」はパワーポイントで、「市産品フェア」はミライシードのオクリンクプラスを用いてそれぞれ表現してきました。

今回は手書きのポスターで表現しました!

大アリーナを使用して、ポスターをもとに発表しました。

発表にあたり、川口市役所から経済部 産業振興課の職員の方2名にもお越しいただき、ご講評をいただきました!

川口市の魅力を広める活動の一環として、公式キャラクターが新たに誕生していました!

川口市市産品フェアガイドブックより

ファイバークロス・ミニタオルをいただきました!

お忙しい中お越しいただきました、川口市 経済部 産業振興課 職員のお二人、ありがとうございました。

これで1学年の総合の主な学習活動は終わりました。最後の1時間で、1年間の学びや表現してきたことを振り返り、来年度へつなげていきましょう。

2/18(火)【1年生】 数学 ~データを分析して、活用する~

1年生で学ぶ数学の最後の単元として、「データを活用」し、そこから見えるものを分析しています。

現在、大学入試でも「情報」という教科が加わったように、データを整理し、そこから分かること、さらに調べていきたいことを追求することが求められています。

そこで、ある実験を通して予想したことが正しいのか検証するため、実験データを数学的視点で読み取る活動を行いました。

|

|

様々な情報を最適なツールに合わせていくことも、数学の学びで大切なことです。

さて、この実験結果が、1カ月後の3年生の卒業式に生かされていくのか・・・こうご期待!

02/18(火)[1年生] 最後の道徳 ~和(菓子)の心、伝統文化~

今日は1年生の最後の道徳を学年全員で行いました。今日のテーマは『伝統文化』です。

|

|

私たちの住んでいる地域や国には人から人へ伝えた、伝統文化があり、その中でも日本の伝統のお菓子である「和菓子」を継承していく人たちの話から、伝統を残していく心、自分の国や地域を愛する心、和菓子を通して人と人とをつなぐ心がどのようなものなのかを共有していきました。

|

|

|

|

生徒の感想からは

「これからはしっかり日本の伝統を理解して、大切に受け継いでいき、後代に残していきたい。」

「日本らしいこと、ものがある意味をしっかりと理解すれば、時代が変わり形が変わろうとも、先人の想いを絶やすことなぐつなげることができると思う。」

「日本人として日本の”誇り”を受け継いでいきたい」

|

|

|

02/17(月)【1年生】英語・会話テスト

先週から本日にかけて、CIRの先生との会話テストを行いました。

初めの会話テストからもらっているアドバイスシートを見比べ、自分の強みや改善点を把握して、今後の学習に生かしましょう!

お気に入りのものやよく行く場所などについて話し足りなかった人は、積極的にCIRの先生に話しかけてみましょう♪

02/04(火)【1年生】道徳・畏敬の念

『火の島』という題材で、自然の力の偉大さについて考えました

02/03(月)【1年生】 理科 ~高校物理を体験しよう!〜

1年生の理科は物理「光・音・力」の学習が終盤を迎えています。

今日は高校の先生による高校物理の授業を体験しました。

今日のメニューは

①モンキーハンティング

②落下運動

③作用反作用の法則

どれも中学の学習内容の応用です。中学での学習が高校の内容へとつながる面白さを感じ、「なるほど!そういうことか!」と納得する声、「おー!すごい!」と驚きの声が多くあがりました。

高校で物理を学習することが楽しみになった生徒が増えたようで、自ら理論を調べてくる生徒もいました。これからも身近な自然現象を理論と結び付け、科学的に考える力を伸ばしていきましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|