5期生-1年生

02/09(月)【1年生】体育 フォークダンス

本日の体育は、フォークダンスです。前回までジグソー法で3種類のダンスをグループに分かれてクラスごとに進めました。「キンダーポルカ」「パティケークポルカ」「コロブチカ」の由来やステップを教え合う中で、伝え方の工夫や協力して学ぶ工夫について考えました。

本日は、互いに教え合ったダンスをみんなで踊って楽しもうということで、学年全員で踊りました。前回までインフルエンザ猛威で欠席者も多かったですが、本日初めてダンス単元に触れた生徒も楽しく踊り切ることができました。見よう見まねでいいから、リズムにのって、笑顔で踊る。ダンスの楽しさに触れることで、自己解放や新たな自分の発見につながる生徒もいるように思います。

今日のフォークダンスで、一段と学年の仲が深まったように感じました。

次からは、先輩たちといっしょに縦割りの団ダンスが始まります。1年生は先輩が考えたダンスを踊れるようについていくのに必死だと思いますが、リズムにノッテ楽しむことを忘れずに頑張ってほしいと思います。

|

02/06(金)【1年生】道徳 ~自分の性格が大嫌い~

本日の道徳は『自分の性格が大嫌い』という教材を使って、個性の伸長や向上心について考えました。

さて水が半分入っているコップを見たときにあなたは何と思うでしょうか。

「半分しか入ってない」と考える人もいるし、「半分の入っている」と考える人もいるでしょう。

同じ事象でも見方を変えると違った側面が見えてきますよね。これをリフレーミングと言います。

「怒りっぽい」は「感情表現が豊か」

「騒がしい」は「周りの雰囲気を明るくできる」などのように考えると自分の短所と思っていたことの見方が変わってきませんか?

では、なんでもかんでもリフレーミングをして、短所は長所だとみなすことって自分に向き合っていることになるのでしょうか。

自分と向き合うことはとても難しいことですが、これから先生きていくうえでどんどん大切になっていくことだと実感できたようです。

|

|

02/03(火)【1年生】調理実習

いい匂いに誘われて調理室に行くと1-1が調理実習をしていました。

サバトマスープに始まり、ジンジャークッキー、前回のキッシュといろいろな料理に挑戦してきましたが、今回は和食(豚汁とイワシの蒲焼)のようです。

スコラ手帳を見ると、「以前調理実習で作ったキッシュを家でも作りました!」という人もいました。学校で学んだことをお家でも生かせるなんて、なんて素敵なことでしょう。

ぜひ、機会があればお家の人と一緒に調理実習で作ったものを作ってみてくださいね!

|

|

02/02(月)【1年生】「6期生を応援するために…」

普段の学級会は各クラスで行われています。

しかし本日は「合同学級会」と称して、全クラスが大ホールに集結。

そして1学年HR委員からの提案議題をもとに「これから入学してくる6期生の学校生活を応援するためにどんなことができるか…!」について話し合いました。

もうすぐ5期生も2年生…、先輩となり、中学校の中核を担う学年となります。

その自覚や心構えをつくるためにも、とても良い取り組みだと思いました!

大勢が集まった場面でも、積極的に挙手・発言をする5期生の姿は、とても頼もしく感じられます。

HR委員の司会進行もたいへん上手で、この時間のために念入りに準備をしてきた様子がうかがえました。

これからも5期生みんなで心を込めて、新入生入学に向けた準備を進めていきましょう!

|

1/14(水)【1年生】年度末総合について~地元川口の未来を創造し隊発足!~

本日の総合では、3学期中に行う総合についての説明会がありました。

自分調べから始まり、附属中について、住んでいる川口についてとどんどん探究するテーマが難しくなっていき、ついに1年生の集大成として「地元川口の未来を創造し隊」と称して全世界的に考えていくべきSDGsについて探究します。

SDGsとは、2030年までに貧困・飢餓・環境問題・経済格差など、地球が抱える様々な課題を解決し、「誰一人取り残さない」より良い世界を目指すための、世界共通の17の目標のことです。

とても難しい課題ですが、きっと5期生ならできるはずです。わくわくするような発表を楽しみにしています!

|

1/9(金)【1年生】道徳 ~公正公平とは?~

2026年初道徳は公正公平について考えました。

「サッカーしようよ!」

「子供が熱を出したので仕事を休みます。」

「ピンクのぬいぐるみがいいな」

これらの文は、どのような声で再生されましたか?

私たちの周りにはたくさんの偏見が満ちています。それのせいで間違った情報に右往左往させられたり、自分の認識がずれてしまったりします。

自分の正義のもとで正しく判断するには何が大切なのかをしっかり考えることができていました。

|

||

12/23(火)【1年生】ぼくのふるさと ~ふるさととは?~

2025年最後の道徳は「わたしのふるさと」を通してふるさととはどのようなものか考えました。

ふるさとと聞いても、「今住んでいる川口がふるさとだし・・・」とイメージすることが難しかったかもしれませんね。

そのような中でも一生懸命、物語の主人公と自分を重ねて「ふるさと」について考えることができていました。

例えば「川口ではなく、別の所で育っていたら・・・」と考えたことはありますか?きっと川口で育ったから今の私たちがあるのだと思います。ふるさとは自分を形成する一つの大きな要因なのでしょうね。

|

|

12/19(金)【1年生】いつわりのバイオリン ~よりよく生きる喜びとは~

今年の道徳も残り2回となりました。

本日は「いつわりのバイオリン」という物語から『よりよく生きる喜び』について考えました。

フランクは弟子をとるほどのバイオリン職人です。ある日、有名バイオリニストから依頼を受けますが、納得のいく作品が作れません。するとフランクは弟子のロビンが作ったバイオリンを自分が作ったものだといつわってしまうというお話です。

フランクの後悔の念から、「よりよく生きる」ために必要な心とは何か考えることができていました。

現在ウェルビーイングの向上が大切であるとよく言われています。ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的にいい状態にあることです。

今回の道徳はまさに精神的なウェルビーイング向上に必要なことではないでしょうか。ぜひよりよく生きるためにはどのような考えや気持ちが必要かをご家庭でも話してみてください。

|

||

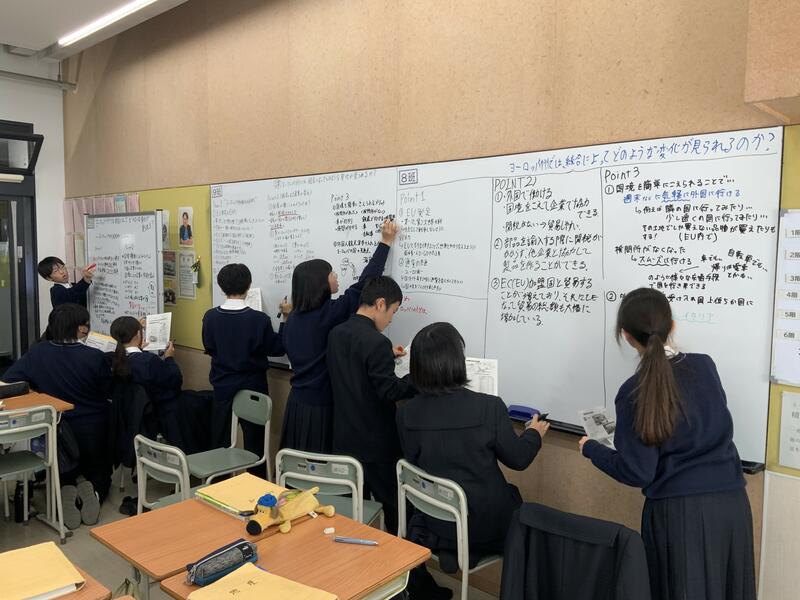

12/17(水)【1年生】地理・歴史 授業研究!

1年生の地理・歴史の授業で、授業公開を行いました。

地理「ヨーロッパ州」

|

EUとして統合が進んできたヨーロッパ州の単元の学習です。

この時間は、ヨーロッパ州では、統合によってどのような変化が見られるのかを、様々な資料を読み取って表現していました。

歴史「武士の政権の成立」

朝廷での貴族中心の政治から、鎌倉幕府の武士中心の政治へと移っていく単元の学習です。

この時間は、なぜ藤原氏の摂関政治から上皇による院政へと実権が移ったのか、教科書と資料集の記述と史資料をつなげて考察していました。

附属中の社会科は、資料を基に考え話し合い、学習課題を解決していく授業が進んでいきます!

12/11(木)道徳 『裏庭での出来事』 ~「自律」について考える~

本日7限の道徳では「自律」についてクラスの仲間たちと話し合い、考えを深めました。

題材は「裏庭での出来事」です。

裏庭で昼休みにサッカーしようとして集まった雄一と大輔とわたしの3人は軒下の鳥の巣を襲おうとしている猫を発見する。猫を撃退するためにとっさに雄一はボールを投げると近くの窓ガラスを割ってしまった。割ってしまった雄一は謝りに行くが、残った二人はそこでまたサッカーをはじめ、別のガラスを割ってしまう。状況を知らずに戻ってきた雄一は、うまく状況を説明した大輔にその責任を転嫁されてしまうが・・・。

誘惑に負けずに自律するということは言葉で言うほど簡単なことではありません。どうすれば自律することができるのか、自律するためには何が必要なのかをこの題材を通して考えることができました。少しずつでも本校が掲げる二つの「ジリツ(自立・自律)」の達成に近づけるよう、今日の学びをいかして行動選択してくれることを期待します。

|

|